牛蛙(Rana catesbeiana)原产于美国东部地区,1959年从古巴、日本引进我国内陆,在广东、福建、广西、海南等地养殖量颇丰[1],现已成为我国特种水产养殖的主要品种之一[2]。近5 年,全国淡水养殖蛙产量始终保持正增长,且2020—2022年的增长率均超过20%[3-7],2022年淡水养殖蛙产量215 084 t,增长幅度为22.91%[7],可以预计未来养殖蛙产量会继续稳步增长。

牛蛙作为一种独特的食材,具有较高的营养价值和独特的口感,深受消费者(尤其是年轻人)的喜爱,牛蛙腿作为牛蛙的主要食用部位,以肉质细腻、高蛋白、低脂肪、低胆固醇著称。2022年,我国牛蛙产业市场规模约为85.97亿 元,其中餐饮领域规模为28.12亿 元,加工领域规模为6.16亿 元[2],牛蛙市场的现状和发展前景呈现出积极态势。牛蛙市场规模的不断发展、市场竞争的加剧也对牛蛙加工产业提出了更高的要求。在我国,常见的烹饪方法包括蒸制、煮制、烤制、油炸[8-9],热加工不仅可以增加水产品食用的安全性,还可以赋予其独特的营养、色泽和风味特性[10-11]。然而,不同热加工方式因传热介质和传热速率的差异,会对肉制品的食用品质产生影响[12-13]。宁海花等[14]研究煮制、油炸、烤制3 种热加工方式对翼柄柔鱼色泽、质构、硫代巴比妥酸反应物值、生物胺及挥发性成分含量等指标的影响,发现不同热加工方式对翼柄柔鱼色泽、质地、风味等食用品质的影响存在差异,其中经烤制的翼柄柔鱼脂质氧化程度更高。Gao Zhiquan等[15]通过对无水保存的珍珠龙胆石斑鱼进行煮、蒸、微波加热和烘烤等不同处理,研究不同热处理方法对其理化特性和风味特征的影响,结果表明,经蒸制的石斑鱼弹性和鲜味值最高,硬度和蒸煮损失率显著降低。

目前,对于蛙腿肉在不同热加工条件下的食用品质研究有限。因此,本研究对蛙腿肉分别进行蒸制、水煮、烤制和油炸处理,得到热加工样品,测定样品的加工得率、基本营养成分含量、色泽、感官品质、质构特性和水分分布,同时,采用顶空固相微萃取和气相色谱-质谱联用技术测定挥发性风味物质含量,利用高效液相色谱测定体外模拟消化特性。本研究旨在提出适宜的蛙腿肉食用方法,为蛙腿肉热加工工艺的发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

鲜活牛蛙(体质量(250.85±29.30)g)为市购,选择大小均匀、形态相近的个体,购买后放入泡沫箱中,于30 min内运至实验室。

三氯甲烷、甲醛、浓盐酸、氯化钙(均为分析纯)国药集团化学试剂有限公司;胃蛋白酶(42.674 U/mg)、胰蛋白酶(206.119 U/mg)、胆汁盐 美国Sigma-Aldrich公司。

1.2 仪器与设备

DHP-9032恒温烘箱 上海一恒科学仪器有限公司;KDY-9830凯氏定氮仪 北京通润源机电仪器设备公司;L12-10马弗炉 常州市兴光窑炉有限公司;NR110手持色度仪 深圳市三恩时科技有限公司;CT-3质构仪美国Brookfield公司;T10分散均质机 德国IKA公司;PQ001低场核磁共振仪 上海迈纽电子科技有限公司;LC-16高效液相色谱仪 日本Shimadzu有限公司;G7000D气相色谱-质谱联用仪 美国安捷伦科技有限公司;FB09B搅拌机 浙江苏泊尔股份有限公司。

1.3 方法

1.3.1 样品预处理

将鲜活牛蛙敲晕后进行宰杀,去除头部、放血、清除内脏、趾部和皮肤。接着沿背部下端切下整只牛蛙腿,清洗并沥干。将蛙腿肉随机分为5 组进行处理:1)对照组:新鲜蛙腿肉;2)蒸制组:蒸锅上汽后将样品放入蒸锅中蒸制5 min;3)煮制组:样品在沸水中煮制5 min;4)烤制组:将样品放入预热至180 ℃的烤箱烤制5 min;5)炸制组:样品在180 ℃的油锅中炸制3 min,油炸过程中不断翻转以确保均匀烹饪。蛙腿肉热加工的温度和时间由预实验确定,确保经热加工后牛蛙腿为熟制品且不发生焦糊等过于熟化的情况。

样品冷却后,去除表面多余的油渍,进行加工得率、色泽、感官品质、质构特性和水分分布测定,随后将样品放入搅拌机中以标准档位绞制30 s,进行剩余指标的测定。每个样品进行3 次平行测定。

1.3.2 加工得率测定

参考袁静等[13]的方法,擦干热加工前、后蛙腿肉的表面水分并准确称质量,分别记为m1/g和m2/g,加工得率按式(1)计算:

1.3.3 基本组分含量测定

水分含量的测定参照GB 5009.3—2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》,采用直接干燥法进行;蛋白质含量的测定参照GB 5009.5—2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》,采用凯氏定氮法进行;灰分含量的测定参照GB 5009.4—2016《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》,采用高温灼烧法进行。脂肪含量的测定参考吴鸿敏等[16]的方法,采用氯仿-甲醇浸提法进行。

1.3.4 色泽测定

参考梁释介等[17]的方法,使用色差仪测定样品的亮度值(L*)、红度值(a*)、黄度值(b*)和色差值(ΔE)。

1.3.5 感官评价

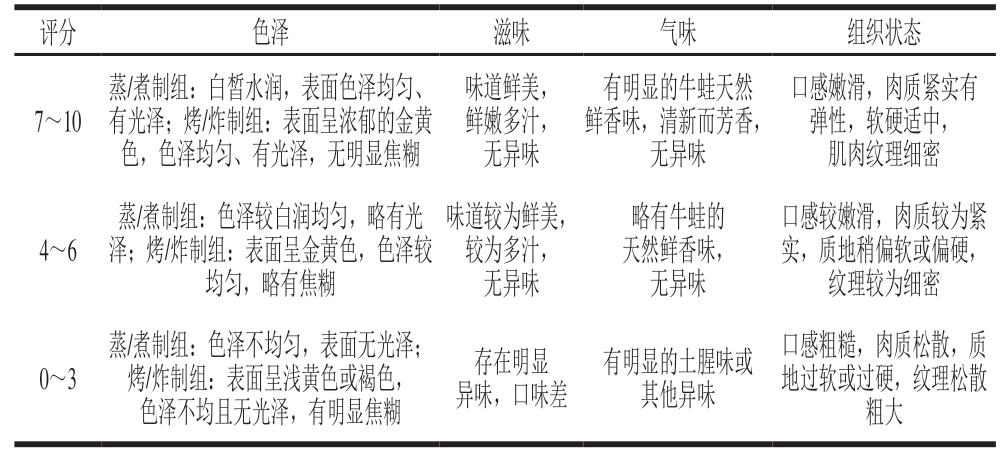

参考Yu Dawei等[18]的方法,由9 位感官评定人员(4男5女)对蛙腿肉的色泽、滋味、气味和组织状态进行评价。总分为40 分,每种感官属性各占10 分,具体评分标准如表1所示。

表1 蛙腿肉感官评分标准

Table 1 Sensory evaluation criteria for cooked bullfrog leg meat

评分色泽滋味气味组织状态7~10蒸/煮制组:白皙水润,表面色泽均匀、有光泽;烤/炸制组:表面呈浓郁的金黄色,色泽均匀、有光泽,无明显焦糊味道鲜美,鲜嫩多汁,无异味有明显的牛蛙天然鲜香味,清新而芳香,无异味口感嫩滑,肉质紧实有弹性,软硬适中,肌肉纹理细密4~6蒸/煮制组:色泽较白润均匀,略有光泽;烤/炸制组:表面呈金黄色,色泽较均匀,略有焦糊味道较为鲜美,较为多汁,无异味略有牛蛙的天然鲜香味,无异味口感较嫩滑,肉质较为紧实,质地稍偏软或偏硬,纹理较为细密0~3蒸/煮制组:色泽不均匀,表面无光泽;烤/炸制组:表面呈浅黄色或褐色,色泽不均且无光泽,有明显焦糊存在明显异味,口味差有明显的土腥味或其他异味口感粗糙,肉质松散,质地过软或过硬,纹理松散粗大

1.3.6 质构特性测定

参考Lu Han等[19]的方法并稍作改动,将蛙腿肉样品切成2.0 cm×2.0 cm×1.5 cm的长方体,利用质构仪在质地剖面分析模式下测定,选用TA3/100方形探头,样品形变40%,测试速率1 mm/s,测试间隔时间5 s,触发负载力5 g,循环2 次,对蛙腿肉硬度、弹性、咀嚼性、内聚性进行测定。

1.3.7 水分分布测定

参考梁雯雯等[20]的方法并稍作改动,利用低场核磁共振仪进行测定,测定条件为:共振频率23.0 Hz,温度32 ℃,CPMG(Carr-Purcell-Meiboom-Gill)脉冲序列,回波间隔时间120 μs,重复4 次。

1.3.8 挥发性风味物质测定

参考周瑜等[21]的方法并稍作改动,称取3 g绞碎样品置于顶空瓶中,待固相微萃取头在50 ℃下顶空萃取样品挥发物40 min后,于气相色谱仪进样口处热解吸5 min,解吸后的挥发性物质通过毛细管柱分离。升温程序为:初始温度40 ℃,保持1 min,以6 ℃/min升温至160 ℃,随后立即以10 ℃/min升温至250 ℃,保持3 min;载气为He;流速1.0 mL/min;不分流进样。

1.3.9 体外模拟消化和消化产物分子质量分布测定

参考Brodkorb等[22]的方法进行体外模拟消化实验,消化前的样品烘干后称质量,记为m3/g,消化后沉淀物干燥后称质量,记为m4/g,消化率按式(2)计算:

将消化后的混合物于10 000×g离心10 min,取上清浓缩并冻干后测定其分子质量分布,具体步骤参考Xie Ningning等[23]的方法。

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2010软件分析实验数据,结果以平均值±标准差表示,采用SPSS 23.0软件对数据进行单因素方差分析,P<0.05表示差异显著。

2 结果与分析

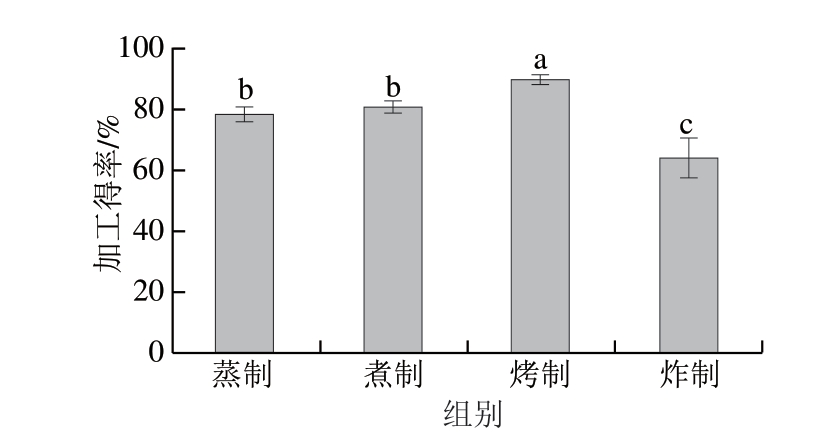

2.1 不同热加工方式对蛙腿肉加工得率的影响

由图1可知,烤制组蛙腿肉的加工得率最高,为89.59%,显著高于其他3 组(P<0.05),其次是煮制组和蒸制组,加工得率分别为80.55%和78.36%。炸制组加工得率最低,为63.72%。

图1 不同热加工方式对蛙腿肉加工得率的影响

Fig. 1 Effect of different thermal processing methods on the processing yield of bullfrog leg meat

小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。图2、4、6、8同。

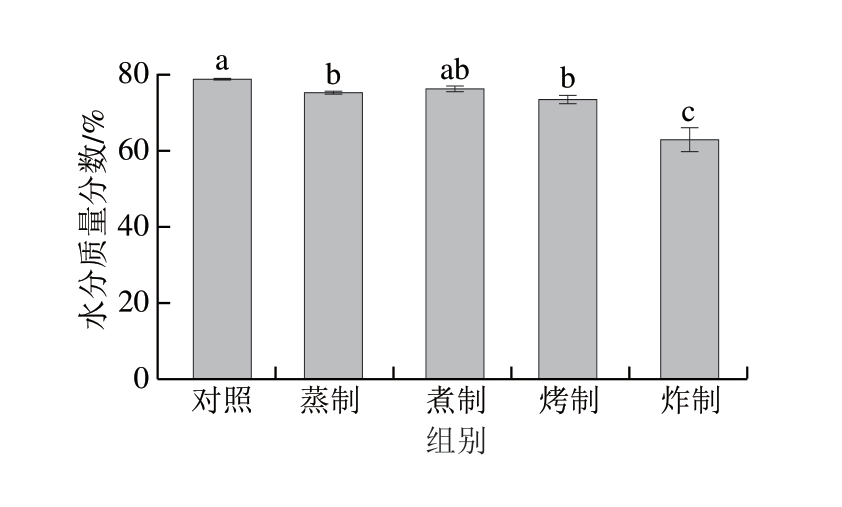

2.2 不同热加工方式对蛙腿肉基本营养成分含量的影响

由图2可知,蛙腿肉经热加工后,所有处理组的水分和灰分含量均下降,而蛋白质和脂肪含量均有所增加。其中炸制组的水分质量分数最低,为63.05%,显著低于对照组的79.01%(P<0.05)。灰分含量从高到低分别为烤制组(1.53%)、炸制组(1.52%)、蒸制组(1.28%)和煮制组(1.03%)。炸制组的蛋白质和脂肪含量增加幅度最大,蛋白质量分数为26.12%,脂肪质量分数为5.53%,均与对照组有显著差异(P<0.05);其次,煮制和烤制组蛋白质量分数较高,分别为22.75%和22.02%;蒸制组蛋白质量分数为18.95%。煮制、烤制和蒸制组脂肪含量均显著高于对照组(P<0.05),分别为0.83%、0.77%和0.76%,但3 个热加工组间无显著差异。

图2 不同热加工方式对蛙腿肉基本营养成分含量的影响

Fig. 2 Effects of different thermal processing methods on the moisture,crude protein, crude fat, and crude ash contents of bullfrog leg meat

2.3 不同热加工方式对蛙腿肉色泽和感官品质的影响

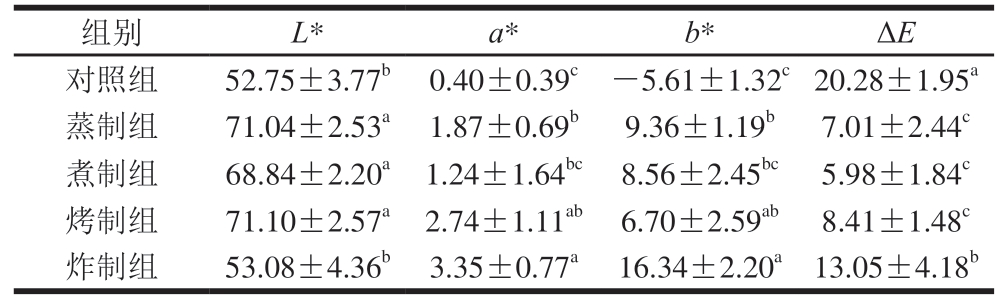

肉制品热加工后的色泽直接影响消费者的食欲,可通过色泽快速评判其品质[24]。由表2可知,与对照组相比,蒸制、煮制、烤制组蛙腿肉L*均显著提高(P<0.05),炸制组L*略高于对照组;蒸制、烤制、炸制组a*、b*均明显高于对照组和煮制组。即热加工后,蛙腿肉获得了更光亮的色泽,更易受消费者喜爱。

表2 不同热加工方式对蛙腿肉色泽的影响

Table 2 Effects of different thermal processing methods on the color of bullfrog leg meat

注:同列小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。

组别L*a*b*ΔE对照组52.75±3.77b0.40±0.39c-5.61±1.32c20.28±1.95a蒸制组71.04±2.53a1.87±0.69b9.36±1.19b7.01±2.44c煮制组68.84±2.20a1.24±1.64bc8.56±2.45bc5.98±1.84c烤制组71.10±2.57a2.74±1.11ab6.70±2.59ab8.41±1.48c炸制组53.08±4.36b3.35±0.77a16.34±2.20a13.05±4.18b

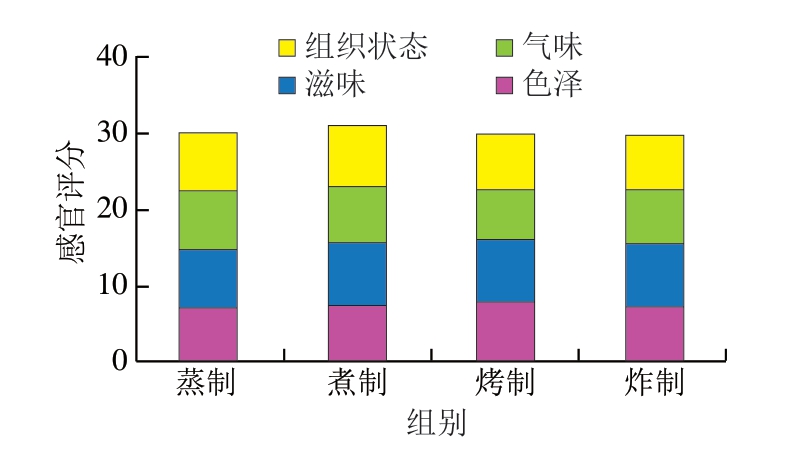

如图3所示,煮制组蛙腿肉感官总分最高(31.02 分),而炸制组总分最低(29.68 分)。就色泽而言,烤制组得分最高,这与色差仪测得的烤制组L*最高、色泽光亮的结果一致。炸制组滋味评分最高;蒸制组气味评分最高;在组织状态方面,煮制组评分最高,而炸制组最低。

图3 不同热加工方式对蛙腿肉感官评分的影响

Fig. 3 Effects of different thermal processing methods on the sensory evaluation of bullfrog leg meat

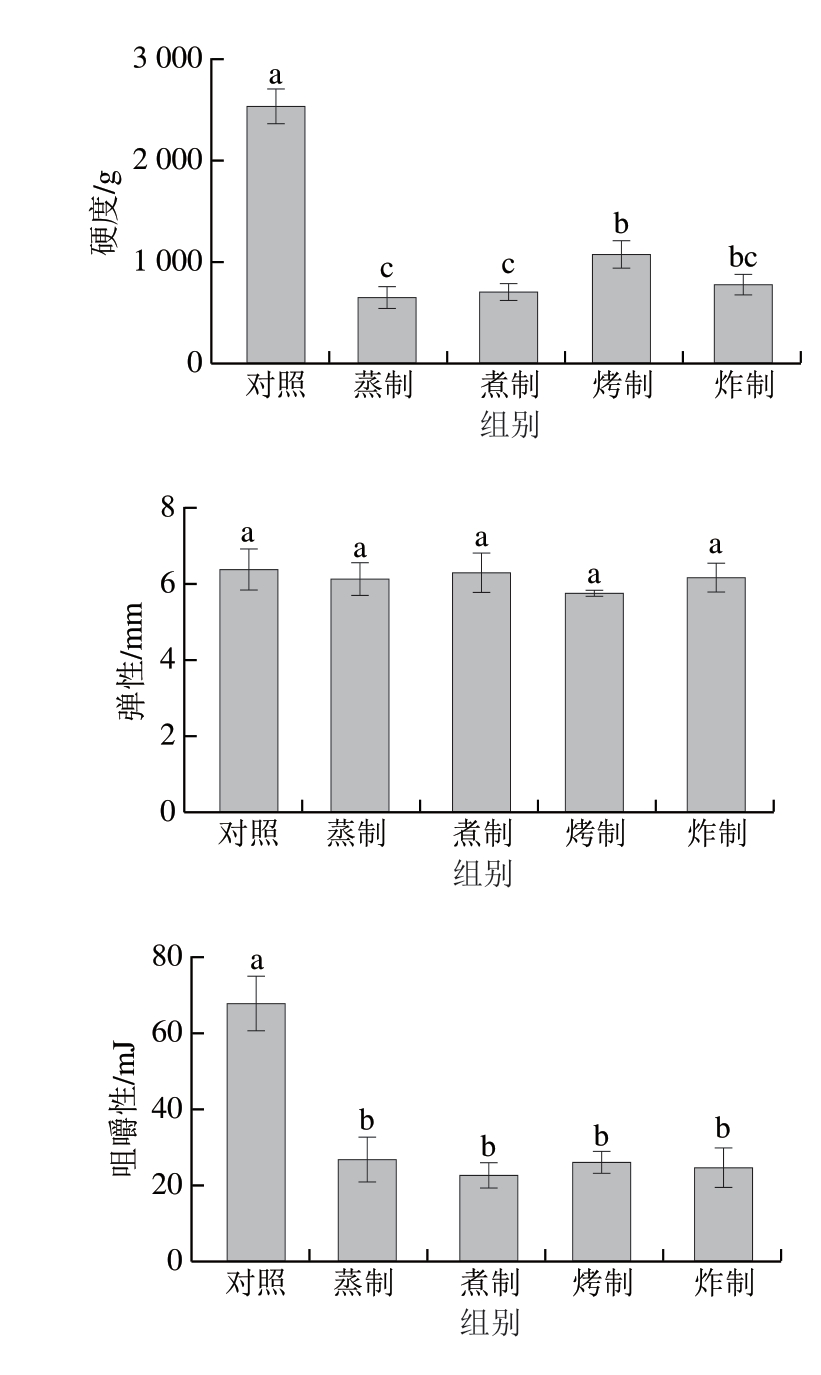

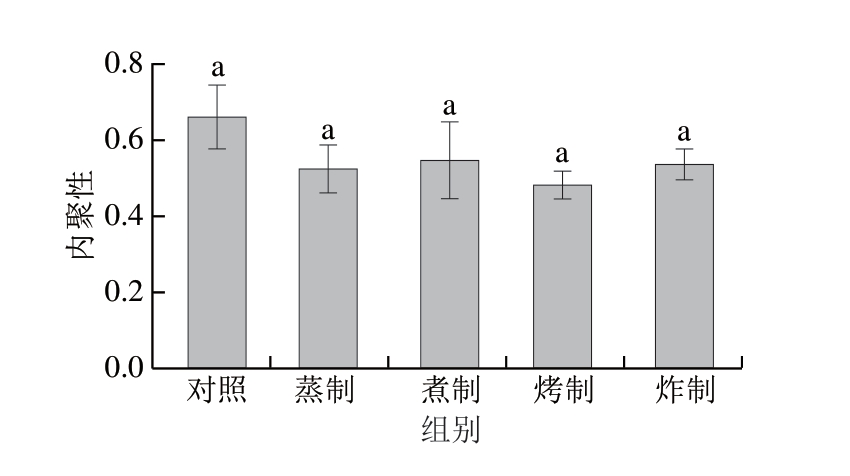

2.4 不同热加工方式对蛙腿肉质构特性的影响

由图4可知,经热加工后,蛙腿肉的硬度和咀嚼性相较于生肉均下降,即热加工可改善蛙腿肉口感。不同热加工方式对蛙腿肉的弹性和内聚性影响较小。烤制组硬度显著高于蒸制和煮制组(P<0.05),其次为炸制组硬度较高,即烤制和炸制组口感较蒸制和煮制组差。煮制组硬度和咀嚼性较低,该结果与感官评价中组织状态评分结果一致,说明热加工使蛙腿肉口感改善,且煮制和蒸制蛙腿肉口感较好,而炸制和烤制会影响蛙腿肉口感。

图4 不同热加工方式对蛙腿肉质构特性的影响

Fig. 4 Effect of different thermal processing methods on the texture characteristics of bullfrog leg meat

2.5 不同热加工方式对蛙腿肉水分分布的影响

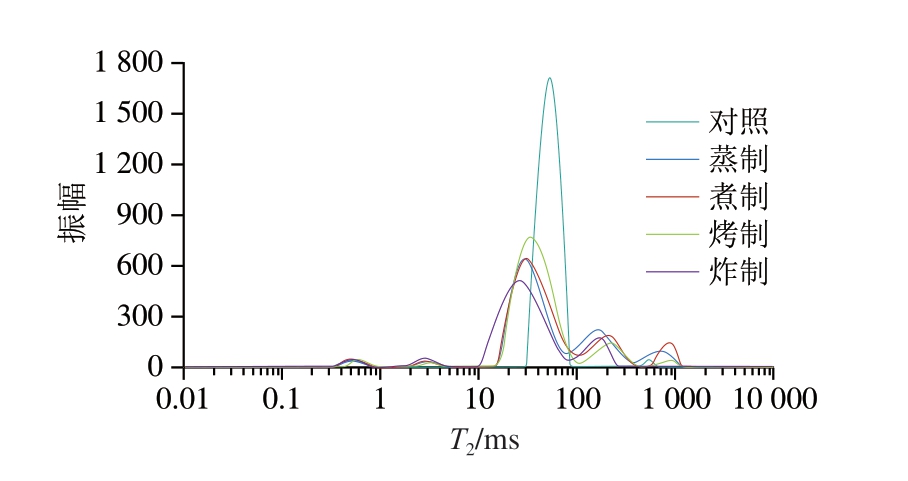

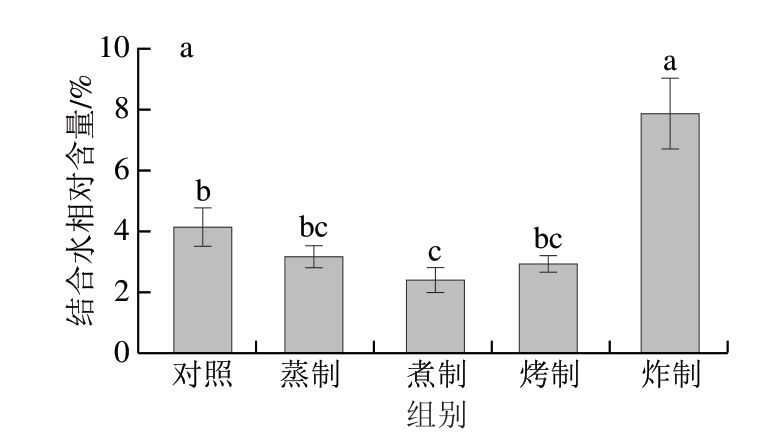

如图5所示,不同相态的水分含量与其对应的弛豫峰面积呈正相关,其中,T2在0~10、10~100、100~1 000 ms的峰分别代表结合水、不易流动水和自由水[25]。由图6可知,结合水相对含量为2.36%~7.79%,不易流动水是蛙腿肉水分中最重要的组成部分,相对含量在71%以上。对照组的水分分布以结合水和不易流动水为主,相对含量分别为4.08%和95.37%,自由水相对含量最低,仅为0.55%。经热加工处理后,相比于生肉和其他处理组,炸制组的结合水相对含量显著升高(P<0.05),为7.79%。而热处理后,除烤制组外,其他处理组蛙腿肉的不易流动水相对含量均显著降低,自由水相对含量显著升高(P<0.05),说明热加工会导致蛙肉中的不易流动水逐渐向自由水迁移。其中,烤制组和炸制组的自由水相对含量显著低于蒸制组和煮制组(P<0.05),烤制组不易流动水含量则显著高于蒸制组(P<0.05)。

图5 不同热加工方式蛙腿肉的核磁共振波谱图

Fig. 5 Nuclear magnetic resonance spectra of bullfrog leg meat with different thermal processing methods

图6 不同热加工方式对蛙腿肉结合水(a)、不易流动水(b)和自由水相对含量(c)的影响

Fig. 6 Effects of different thermal processing methods on the relative contents of bound (a), immobilized (b) and free water (c) in bullfrog leg meat

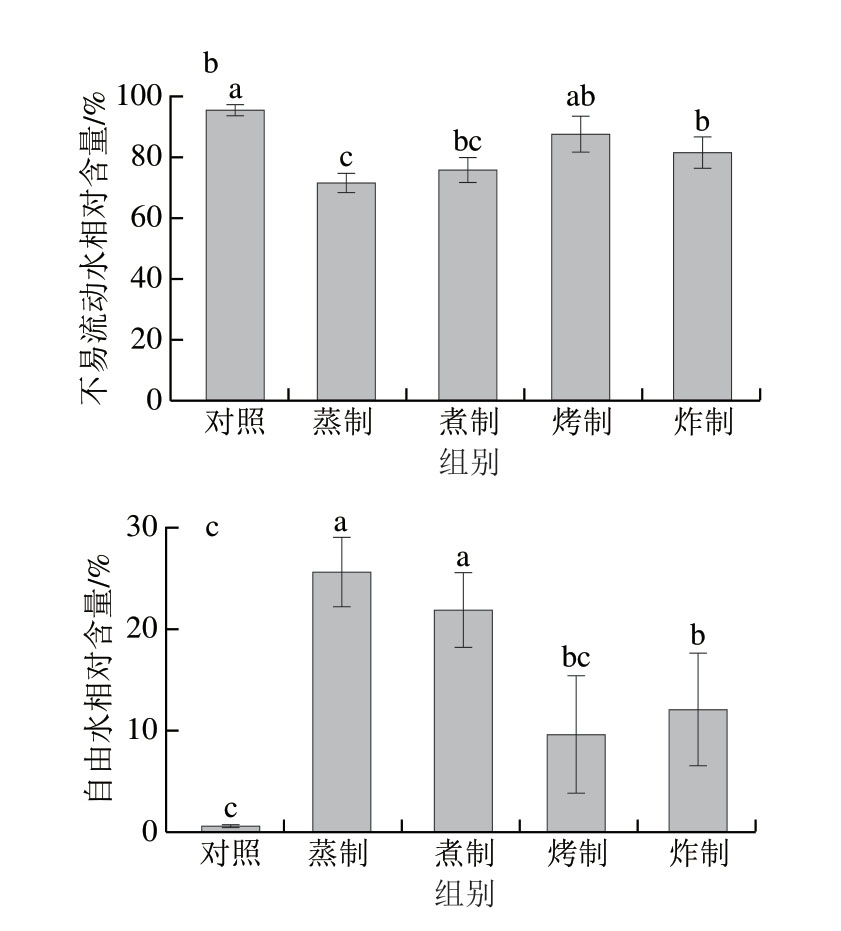

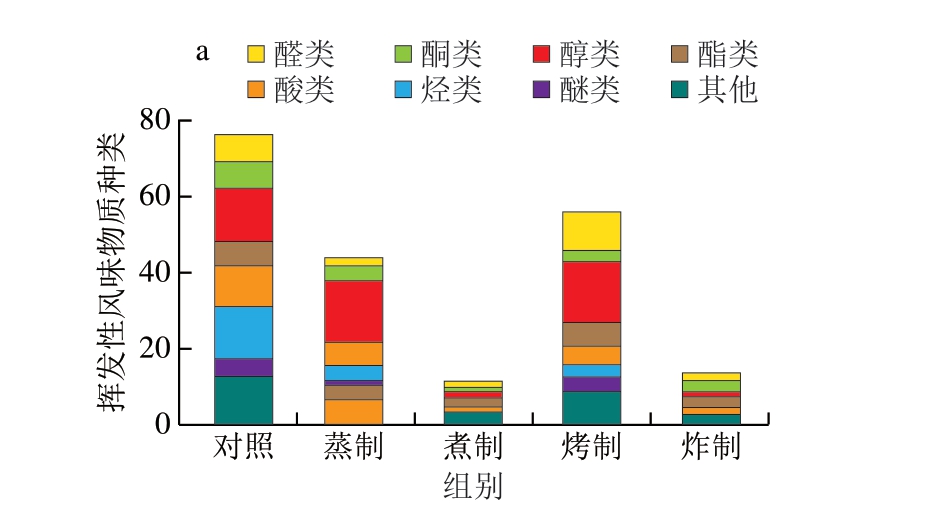

2.6 不同热加工方式对蛙腿肉挥发性风味物质组成的影响

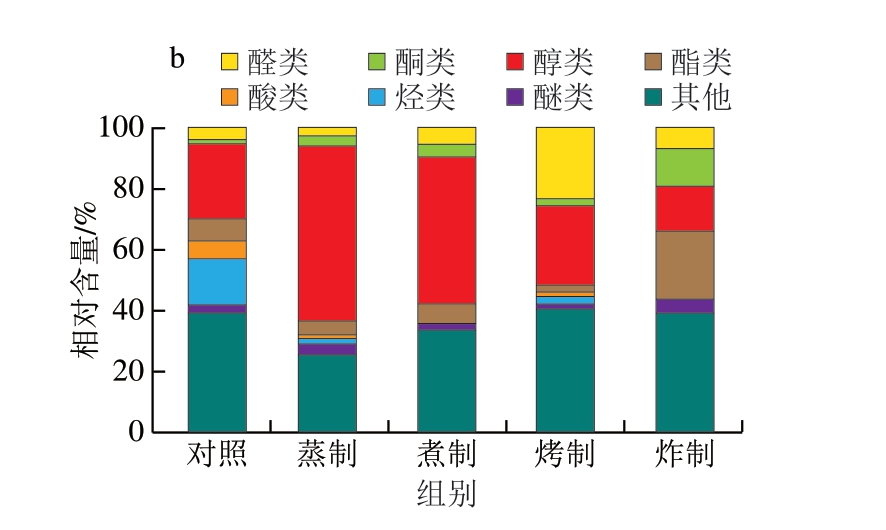

由图7a可知,对照组蛙腿中共测定出76 种挥发性物质,蒸制、煮制、烤制、炸制组中分别测定出44、12、56、14 种挥发性物质,主要包括醇类、烃类、酸类、酮类和醛类。与对照组相比,经热加工处理后各组的挥发性物质种类均减少,其中烤制组保留了最多的风味物质。经热加工处理后,样品中烃类物质种类大幅减少,煮制组和炸制组中已不存在烃类物质,而蒸制组和烤制组中醇类物质种类均增加14.29%。如图7b所示,对照组中各种挥发性风味物质以醇类、烃类和其他类化合物为主,相对含量分别为24.66%、14.86%和39.02%,其他类化合物主要为杂环类化合物、芳香物质等。经热加工处理后,蒸制、煮制和烤制组中的醇类物质相对含量分别升高至57.44%、48.43%、26.47%,而炸制组中降低至14.59%。炸制组中的酯类物质相对含量较高,为22.60%;烤制组中的醛类物质相对含量较高,为23.47%。总体而言,热加工处理会减少挥发性物质种类,醇类和杂环类化合物、芳香物质等是蒸制组和煮制组中的高含量风味物质,醇类和醛类是烤制组中的高含量风味物质,酯类和酮类是炸制组中的高含量风味物质。

图7 不同热加工方式对蛙腿肉挥发性风味物质种类(a)和相对含量(b)的影响

Fig. 7 Effects of different thermal processing methods on the types (a) and relative contents (b) of volatile flavor substances in bullfrog leg meat

2.7 不同热加工方式对蛙腿肉体外模拟消化特性的影响

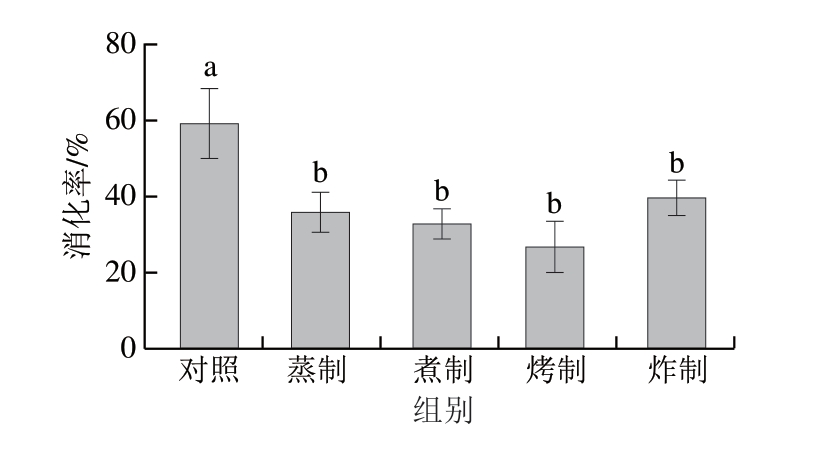

由图8可知,对照组蛙腿肉的消化率最高,为59.26%。与对照组相比,不同热加工处理组蛙腿肉的消化率均显著降低(P<0.05),其中炸制组消化率最高,为39.78%;而烤制组消化率最低,为26.84%。

图8 不同热加工方式对蛙腿肉消化率的影响

Fig. 8 Effect of different thermal processing methods on the digestibility of bullfrog leg meat

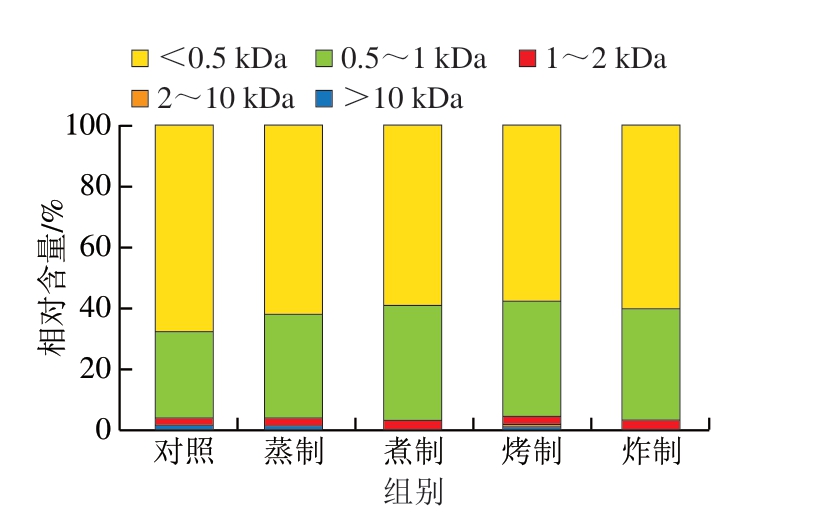

分子质量分布反映不同热处理方式的蛙腿肉经体外模拟消化后的分子质量组成情况,如图9所示,经体外模拟消化后,各组消化产物中均为分子质量小于0.5 kDa的肽相对含量最高,其次为分子质量0.5~1 kDa的肽。4 种热加工处理组的模拟消化产物中,分子质量小于0.5 kDa的肽相对含量均低于对照组。对照组模拟消化产物中,分子质量小于0.5 kDa的肽相对含量为68.15%,蒸制、煮制、烤制和炸制组消化产物中的相对含量分别为62.35%、59.54%、58.04%和60.60%。即不同热加工处理组中,蒸制组消化产物中小分子蛋白肽相对含量最高,烤制组最低。

图9 不同热加工蛙肉经体外模拟消化后的分子质量分布

Fig. 9 Molecular mass distribution of different thermally processed bullfrog meat after in vitro simulated digestion

3 讨 论

3.1 不同热加工处理对蛙腿肉加工得率和质构特性的影响

经热加工处理,蛙腿肉的水分和灰分含量均下降,蛋白质和脂肪含量均增加。这可能是由于随着热加工过程中温度升高,蛋白质受热变性,导致肌纤维结构发生改变,促使肌肉纤维收缩、肌浆蛋白聚集、结缔组织收缩和溶解,最终使水分从肌纤维中流出[26]。这种水分的流失直接影响了热加工产品的最终得率,还间接提高了脂肪和蛋白质等营养成分的含量,影响产品质地和口感[12]。本研究中,蒸制组和煮制组加工得率和组织状态评分较高、硬度较低;相反,炸制组加工得率和组织状态评分较低、硬度较高。戴晓慧[12]研究发现,经蒸制和煮制的草鱼肉在硬度、弹性、内聚力、胶着性和咀嚼性方面均低于空气煎炸后的草鱼肉,与本研究结果一致。可以认为,通过选择不同热处理方式、调整热处理温度和时间等方式优化热处理工艺,可有效控制水分损失,提高产品加工得率,同时保证产品的质量和口感。

3.2 不同热加工处理对蛙腿肉水分分布的影响

除烤制组外,热处理加工后蛙肉的不易流动水相对含量均显著减少,自由水相对含量均显著升高,其中炸制组的结合水相对含量显著升高(P<0.05),烤制组和炸制组的不易流动水相对含量明显高于蒸制组和煮制组,而自由水相对含量则显著低于蒸制组和煮制组(P<0.05)。加工温度较高可能是本研究中烤制组和炸制组结合水相对含量高而自由水相对含量低的原因。王雪等[27]研究油炸温度对黑椒牛柳水分含量和水分活度的影响,发现随着油炸温度的升高,水分活度呈显著下降趋势,可能是由于高温下牛肉表面肌原纤维蛋白受热紧缩,单纤维间的空隙变小,且油炸时油分浸入,导致水分无法逸出,水分活度降低。Chen Jiahui等[28]研究发现,烤制后的罗非鱼相比于烤制前结合水相对含量下降,而自由水相对含量增加,这与本研究结果一致,同时,该研究表明,蒸制和煮制对罗非鱼肌肉组织的影响较小,而烤制后罗非鱼肌肉与烤制前相比细胞间隙增大,不同热处理使肌肉微观结构发生改变的程度不同,这可能是导致经不同方式热处理后样品水分分布变化的原因。

3.3 不同热加工处理对蛙腿肉风味的影响

热加工处理组的挥发性风味物质主要包括醇类、烃类、酸类、酮类和醛类,烤制、炸制组中含有更高相对含量的醛类和酮类物质。杜柳等[29]研究发现,油炸、空气炸和沸水煮熟化后,克氏原螯虾虾肉中常见的挥发性风味物质包括醛类、酮类、醇类、酯类、烷烃类和吡嗪类等,经热烫处理的虾肉内检出的醛类物质含量极低,而通过空气炸和常压油炸处理的虾肉中醛类物质含量均有上升趋势,与本研究结果基本一致。本研究中,炸制组与蒸制、煮制、烤制组的加工得率、质构特性、水分分布、挥发性风味物质和消化特性变化趋势不同,可能是因为油炸过程中油脂完全覆盖蛙腿肉表面,使热加工过程中发生的蛋白质变性、脂质氧化、水分流失等物理化学变化不同[30]。

3.4 不同热加工处理对蛙腿肉体外模拟消化特性的影响

不同热加工方式均使蛙腿肉体外消化率降低。孟粉等[31]研究水煮、汽蒸、微波、油炸4 种烹饪方式对重组鱼排体外模拟消化特性的影响,发现经不同加工处理后,重组鱼排体外消化率均低于新鲜鱼肉,与本研究结果一致。这可能是由于高温烹饪导致蛋白质结构发生变化,部分蛋白质间更为紧密或发生交联,形成不易被酶解的构象[32-33],或加工诱导了与肌肉蛋白质氧化相关的修饰[34],使胃蛋白酶和胰酶作用位点被隐藏,消化酶难以有效接触到蛋白质并将其分解为小分子肽和氨基酸,从而降低消化率。新鲜蛙腿肉体外消化率较高,则可能是由于其蛋白质分子具有较低的聚集性,使新鲜蛙腿肉蛋白质在接触到各种消化液时,更易被酶类分解[31],从而提高其整体的消化率。

4 结论

本研究探究了不同热加工方式对蛙腿肉品质的影响,结果表明,经热加工处理,蛙腿肉的水分和灰分含量均下降,蛋白质和脂肪含量均增加,其中炸制组的蛋白质和脂肪含量增加幅度最大。烤制组和炸制组硬度较高,煮制和烤制工艺更易使蛙腿肉中水分流失。此外,热加工处理会减少挥发性物质种类并降低蛙腿肉消化率。综合上述评价结果,蛙腿肉作为一种高蛋白、低脂肪的优质食品原料,煮制和蒸制能更好地保留蛙腿肉的营养品质和滑嫩口感,而油炸加工会增加产品中油脂含量,且炸制和烤制蛙腿肉口感较差,这些发现为餐饮业及预制菜产业产品开发提供了优化加工方式、提升产品营养价值和市场接受度的科学依据,同时也为热加工工艺改良和创新提供了理论参考。

[1] 梁延达, 杨美玲, 徐斌, 等. 牛蛙背部肿胀病的病原菌分离与鉴定及药敏实验[J]. 淡水渔业, 2023, 53(2): 36-42. DOI:10.3969/j.issn.1000-6907.2023.02.005.

[2] 刘生平, 吴胜林, 兰琼. 江西省牛蛙养殖行业授信策略研究[J]. 黑龙江粮食, 2024(2): 94-96. DOI:10.3969/j.issn.1671-6019.2024.02.032.

[3] 农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国水产学会编制. 2022中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2022.

[4] 农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国水产学会编制. 2021中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2021.

[5] 农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国水产学会编制. 2020中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2020.

[6] 农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国水产学会编制. 2019中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2019.

[7] 农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国水产学会编制. 2023中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2023.

[8] 吴晓龙. 不同热加工方式对草鱼肉食用品质及冷藏稳定性的影响探究[D]. 南昌: 南昌大学, 2024. DOI:10.27232/d.cnki.gnchu.2024.000477.

[9] 黄晓岚, 雷佳佳, 黄万一, 等. 不同热加工方式对小龙虾虾黄理化特性、挥发性风味物质和感官品质的影响[J]. 食品工业科技, 2024,45(15): 126-136. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2023100009.

[10] SREENATH P G, ABHILASH S, RAVISHANKAR C N, et al.Standardization of process parameters for ready-to-eat shrimp curry in tin-free steel cans[J]. Journal of Food Processing and Preservation,2008, 32(2): 247-269. DOI:10.1111/j.1745-4549.2008.00177.x.

[11] TADPITCHAYANGKOON P, PARK J W, YONGSAWATDIGUL J.Gelation characteristics of tropical surimi under water bath and ohmic heating[J]. LWT-Food Science and Technology, 2012, 46(1): 97-103.DOI:10.1016/j.lwt.2011.10.020.

[12] 戴晓慧. 不同热加工技术对鱼肉品质的影响[J]. 食品安全导刊,2023(23): 149-152; 156. DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2023.23.016.

[13] 袁静, 冯美琴, 孙健. 热加工方式对猪肉品质及氧化特性的影响[J].食品科学, 2023, 44(21): 114-120. DOI:10.7506/spkx1002-6630-20230219-175.

[14] 宁海花, 孔姗姗, 褚福于, 等. 不同热加工方式对翼柄柔鱼品质的影响[J]. 上海海洋大学学报, 2023, 32(4): 852-864. DOI:10.12024/jsou.20220603888.

[15] GAO Z Q, HE S Q, ZHU W H, et al. Impact of thermal processing methods on physicochemical properties and flavor-related compounds of pearl gentian grouper with waterless preservation[J]. International Journal of Gastronomy and Food Science, 2024, 38: 101049.DOI:10.1016/j.ijgfs.2024.101049.

[16] 吴鸿敏, 王文特, 任雪梅, 等. 氯仿-甲醇法和酸水解法测定禽蛋中脂肪的方法比较[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(20): 7472-7475.DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2020.20.051.

[17] 梁释介, 丁宁, 冯淳淞, 等. 河流网箱养殖与池塘养殖鲤鱼营养及品质评价[J]. 中国农业大学学报, 2023, 28(5): 154-162. DOI:10.11841/j.issn.1007-4333.2023.05.14.

[18] YU D W, ZHAO W Y, DONG J L, et al. Multifunctional bioactive coatings based on water-soluble chitosan with pomegranate peel extract for fish flesh preservation[J]. Food Chemistry, 2022, 374:131619. DOI:10.1016/j.foodchem.2021.131619.

[19] LU H, LIU X C, ZHANG Y M, et al. Effects of chilling and partial freezing on rigor mortis changes of bighead carp (Aristichthys nobilis)fillets: cathepsin activity, protein degradation and microstructure of myofibrils[J]. Journal of Food Science, 2015, 80(12): C2725-C2731.DOI:10.1111/1750-3841.13134.

[20] 梁雯雯, 杨天, 郑志红, 等. 升温方式对二段加热鲢鱼糜水分分布和品质的影响[J]. 大连海洋大学学报, 2021, 36(4): 646-652.DOI:10.16535/j.cnki.dlhyxb.2020-221.

[21] 周瑜, 陈舜胜. 利用大口黑鲈加工上海熏鱼的工艺及风味特点[J].水产学报, 2022, 46(12): 2452-2466. DOI:10.11964/jfc.20210512846.

[22] BRODKORB A, EGGER L, ALMINGER M, et al. INFOGEST static in vitro simulation of gastrointestinal food digestion[J]. Nature Protocols, 2019, 14(4): 991-1014. DOI:10.1038/s41596-018-0119-1.

[23] XIE N N, LIU S S, WANG C, et al. Stability of casein antioxidant peptide fractions during in vitro digestion/Caco-2 cell model:characteristics of the resistant peptides[J]. European Food Research and Technology, 2014, 239(4): 577-586. DOI:10.1007/s00217-014-2253-5.

[24] GAGAOUA M, SUMAN S P, PURSLOW P P, et al. The color of fresh pork: consumers expectations, underlying farm-to-fork factors,myoglobin chemistry and contribution of proteomics to decipher the biochemical mechanisms[J]. Meat Science, 2023, 206: 109340.DOI:10.1016/j.meatsci.2023.109340.

[25] 毛书灿, 郝梦, 汪兰, 等. NMR在肉制品品质检测中的应用进展[J]. 现代食品科技, 2023, 39(5): 354-366. DOI:10.13982/j.mfst.1673-9078.2023.5.0569.

[26] TORNBERG E. Effects of heat on meat proteins-implications on structure and quality of meat products[J]. Meat Science, 2005, 70(3):493-508. DOI:10.1016/j.meatsci.2004.11.021.

[27] 王雪, 牛海力, 孔保华, 等. 油炸温度对黑椒牛柳水分分布与品质相关性研究[J]. 食品工业科技, 2015, 36(17): 109-113. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2015.17.014.

[28] CHEN J H, SHI C P, XU J M, et al. Correlation between physicochemical properties and volatile compound profiles in tilapia muscles subjected to four different thermal processing techniques[J]. Food Chemistry: X, 2023, 18: 100748. DOI:10.1016/j.fochx.2023.100748.

[29] 杜柳, 邱文兴, 刘栋银, 等. 不同热加工方式熟化对克氏原螯虾理化性质和风味的影响[J]. 肉类研究, 2023, 37(5): 49-56. DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20230206-010.

[30] BARBUT S. Frying: effect of coating on crust microstructure, color,and texture of lean meat portions[J]. Meat Science, 2013, 93(2): 269-274. DOI:10.1016/j.meatsci.2012.09.006.

[31] 孟粉, 秦求思, 董烨, 等. 烹饪方式对重组鱼排质构及体外模拟消化的影响[J]. 中国食品学报, 2021, 21(6): 70-80. DOI:10.16429/j.1009-7848.2021.06.009.

[32] 韦婕妤, 唐善虎, 杨琪. 不同热加工方法对羊肉制品体外模拟可消化性研究[J]. 食品科技, 2018, 43(12): 125-130. DOI:10.13684/j.cnki.spkj.2018.12.024.

[33] SUN M J, MU T H, ZHANG M, et al. Nutritional assessment and effects of heat processing on digestibility of Chinese sweet potato protein[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2012, 26(1/2):104-110. DOI:10.1016/j.jfca.2012.03.008.

[34] LIU G, XIONG Y L. Electrophoretic pattern, thermal denaturation,and in vitro digestibility of oxidized myosin[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2000, 48(3): 624-630. DOI:10.1021/jf990520h.