金枪鱼又称鲔鱼、吞拿鱼,是属硬骨鱼纲、鲭形目、鲭科的一种海洋鱼类[1]。作为国际营养协会推荐的绿色无污染健康美食[2],因其营养价值高且肉质鲜美,是世界上最具商业价值的鱼类之一。广义上的金枪鱼包括金枪鱼族及狐鲣族共22 个品种,其中正鲣(Katsuwonus pelamis)是金枪鱼族、鲣属的一种鱼类,腹部有褐色纵条带[3],其产量巨大,占世界金枪鱼总产量的50%以上[4],目前已经是中西太平洋性金枪鱼渔业中最重要的目标鱼种之一[5];东方狐鲣(Sarda orientalis,下文简称狐鲣)是狐鲣族、狐鲣属的一种鱼类,体背有纵条带,外形与正鲣极为相似;小鲔(Euthynnus alletteratus)为金枪鱼族、鲔属鱼类,体貌特征为骨盆和胸鳍之间有3 个黑点[6]。

常见的高价值金枪鱼如蓝鳍金枪鱼、黄鳍金枪鱼和大目金枪鱼等,平均体长可达到2 m左右,体型较大,且肌肉呈红色,品质较优,味道鲜美,常用作金枪鱼刺身的原料[7]。而正鲣、狐鲣及小鲔体长平均90 cm左右,均属于小型金枪鱼,鱼体呈纺锤状,具有鱼雷体型,在市场上被俗称为“炸弹鱼”。它们的产量大且捕捞量稳定,价格便宜,性价比极高,但是,由于撞击式的呼吸方式使这些小型金枪鱼必须持续地高速游动,导致肌肉纤维粗大,肉质较差[8];体内累积的乳酸含量高,鱼肉腥酸味重;脊柱两侧血管丛生,新陈代谢较快,部分肌肉颜色暗红[9]等。种种缺陷使这类小型金枪鱼不易被消费者接受。以正鲣为例,目前市面上以其作为原料的产品主要是金枪鱼罐头和一些木鱼花、木鱼精等调味品[10-11],产品形式单一,附加值较低,高值化加工仍属空白。因此,本研究将对正鲣、狐鲣及小鲔肌肉的营养成分及食用品质进行对比和分析,为后续开展小型金枪鱼的精深加工提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

正鲣、狐鲣及小鲔广泛分布于中国南海海域,本实验样品购自海南省三亚市崖州中心渔港(18°21′09″N,109°07′12″E)。选取以上3 种小型金枪鱼,每组样品分3 份平行,每份平行各取5 条鱼。切取相同部位鱼肉,一部分使用绞肉机搅碎用于各营养成分及挥发性风味成分测定,一部分切成2 cm×2 cm整块用于色泽和质地剖面分析(texture profile analysis,TPA)。

硫酸铜、硫酸钾、氢氧化钠、硫酸、盐酸、硼酸、溴甲酚绿、甲基红、石油醚、乙酸镁、巯基乙醇、甲醇(均为分析纯) 国药集团化学试剂有限公司。

1.2 仪器与设备

LDO-9023A电热恒温鼓风干燥箱 上海龙跃仪器设备有限公司;ST5000 pH计 奥豪斯仪器(上海)有限公司;8400全自动凯氏定氮仪 瑞典福斯公司;L-8900全自动氨基酸分析仪 日本日立公司;TMS-TOUCH质构仪 美国Food Technology公司;NR145色差仪深圳市三恩时科技有限公司;ND100氮吹仪 杭州瑞诚仪器有限公司;MR-23i高速冷冻离心机 法国Jouan公司;FlavourSpec®风味分析仪 德国G.A.S.公司。

1.3 方法

1.3.1 营养成分测定

水分含量测定参照GB 5009.3—2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》中的直接干燥法;蛋白质含量测定参照GB 5009.5—2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》中的凯氏定氮法;粗脂肪含量测定参照GB 5009.6—2016《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》中的索氏抽提法;灰分含量测定参照GB 5009.4—2016《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》中食品中总灰分的测定方法;氨基酸组成测定参照GB 5009.124—2016《食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定》;脂肪酸测定参照GB 5009.168—2016《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》中的内标法。

1.3.2 蛋白质营养评价指标计算

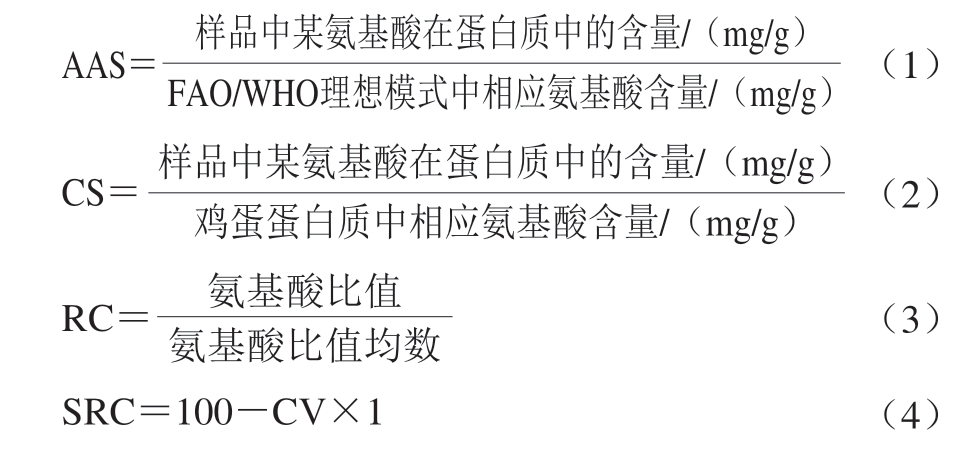

结合联合国粮食及农业组织/世界卫生组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization,FAO/WHO)建议的氨基酸评分标准模式[12],以及中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所提出的鸡蛋蛋白质模式[13],对3 种小型金枪鱼进行氨基酸评分(amino acid score,AAS)和化学评分(chemical score,CS)的计算;根据朱圣陶等[14]的方法计算氨基酸比值系数(ratio coefficient of amino acid,RC)及氨基酸比值系数评分(score of RC,SRC)。AAS、CS、RC和SRC分别按式(1)~(4)计算:

式中:氨基酸比值为样品中氨基酸含量与FAO/WHO理想模式中氨基酸含量之比;CV为RC的变异系数,CV=标准差/平均值。

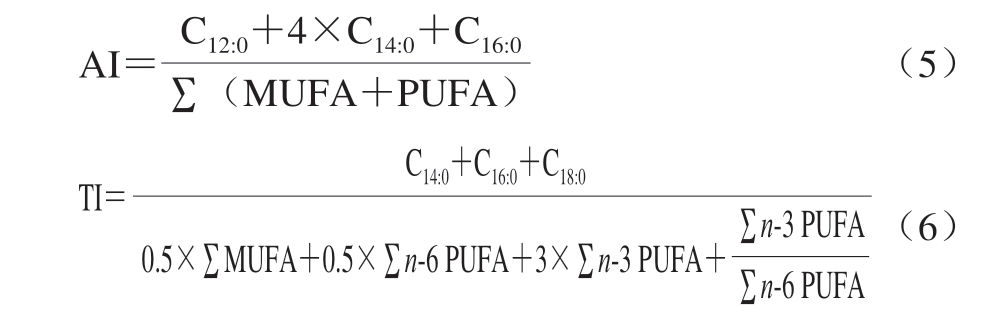

1.3.3 脂肪酸营养评价指标计算

参考韩悦等[15]的方法,采用动脉粥样硬化指数(atherogenic index,AI)和血栓形成指数(thrombogenic index,TI)评价3 种小型金枪鱼肌肉脂肪酸的营养价值。AI和TI分别按式(5)、(6)计算:

式中:MUFA为单不饱和脂肪酸(monounsaturated f a t t y a c i d s)含量;P U F A 为多不饱和脂肪酸(polyunsaturated fatty acids)含量。

1.3.4 TPA

使用质构仪对3 种小型金枪鱼的生、熟鱼肉进行TPA,其中熟制样品处理方式为蒸制5 min。选择100 N的力量感应元,测试参数为:清理样品台暂停时间0.2 s,形变量50%,测试速率60 mm/min,起始力0.25 N。每个样品重复测定7 次。

1.3.5 色差值(ΔE)测定

使用校正后的色差仪对3 种小型金枪鱼的白肉和红肉分别进行测定,所有样品组统一取鱼肉的同一位置点进行测定,记录亮度值(L*)、红度值(a*)和黄度值(b*)。ΔE按式(7)计算:

式中:ΔL*、Δa*、Δb*分别为鱼肉样品L*、a*、b*与校准板标准值的差值,其中校准板标准值L*ret=97.99、![]()

1.3.6 挥发性风味化合物测定

使用风味分析仪的气相色谱-离子迁移谱(gas chromatography-ion mobility spectroscopy,GC-IMS)对生、熟小型金枪鱼肉中的挥发性风味化合物进行分析,熟制样品处理方式为蒸制5 min。将3.00 g鱼肉样品置于20 mL顶空瓶中,测试参数为:MXT-WAX色谱柱(15 m×0.53 mm,1 μm),分析时间30 min,柱温40 ℃,载气为高纯氮气(99.99%),漂流气流速150 mL/min,载气流速由2 mL/min上升至150 mL/min,孵育温度40 ℃,孵育器转速500 r/mim,顶空进样量1.0 mL。

1.4 数据处理

每组样品至少重复测定3 次,结果以平均值±标准差表示。采用数据分析软件SPSS 25.0进行显著性分析(Duncan法,P=0.05),绘图软件Origin 2022、GraphPad Prism 9.5.0进行绘图。

2 结果与分析

2.1 3 种小型金枪鱼营养成分分析

2.1.1 3 种小型金枪鱼的基本营养成分

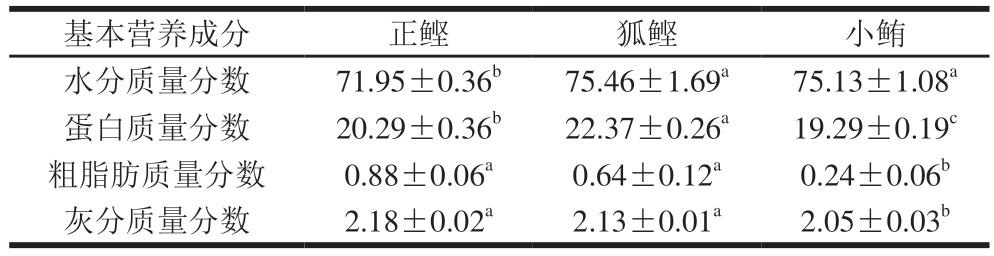

如表1 所示,正鲣、狐鲣及小鲔的水分、粗脂肪及灰分含量相近,蛋白质含量具有显著差异(P <0.0 5)。3 种小型金枪鱼的水分质量分数在71.95%~75.46%之间,其中正鲣水分质量分数最低,为(71.95±0.36)%;三者灰分质量分数均为2%左右,小鲔鱼肉灰分含量显著低于正鲣和狐鲣。金枪鱼具有较高的营养价值,属于高蛋白低脂肪的鱼肉资源。相比其他鱼类,本研究中对比的3 种小型金枪鱼粗脂肪质量分数为0.24%~0.88%,均小于1%,其中正鲣含量最高。此外,三者蛋白质量分数为19.29%~22.37%,正鲣、狐鲣和小鲔分别约为20%、22%和19%。

表1 不同品种小型金枪鱼基本营养成分含量

Table 1 Basic nutrient contents of different species of small-sized tuna %

注:同行小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。表2、4同。

?

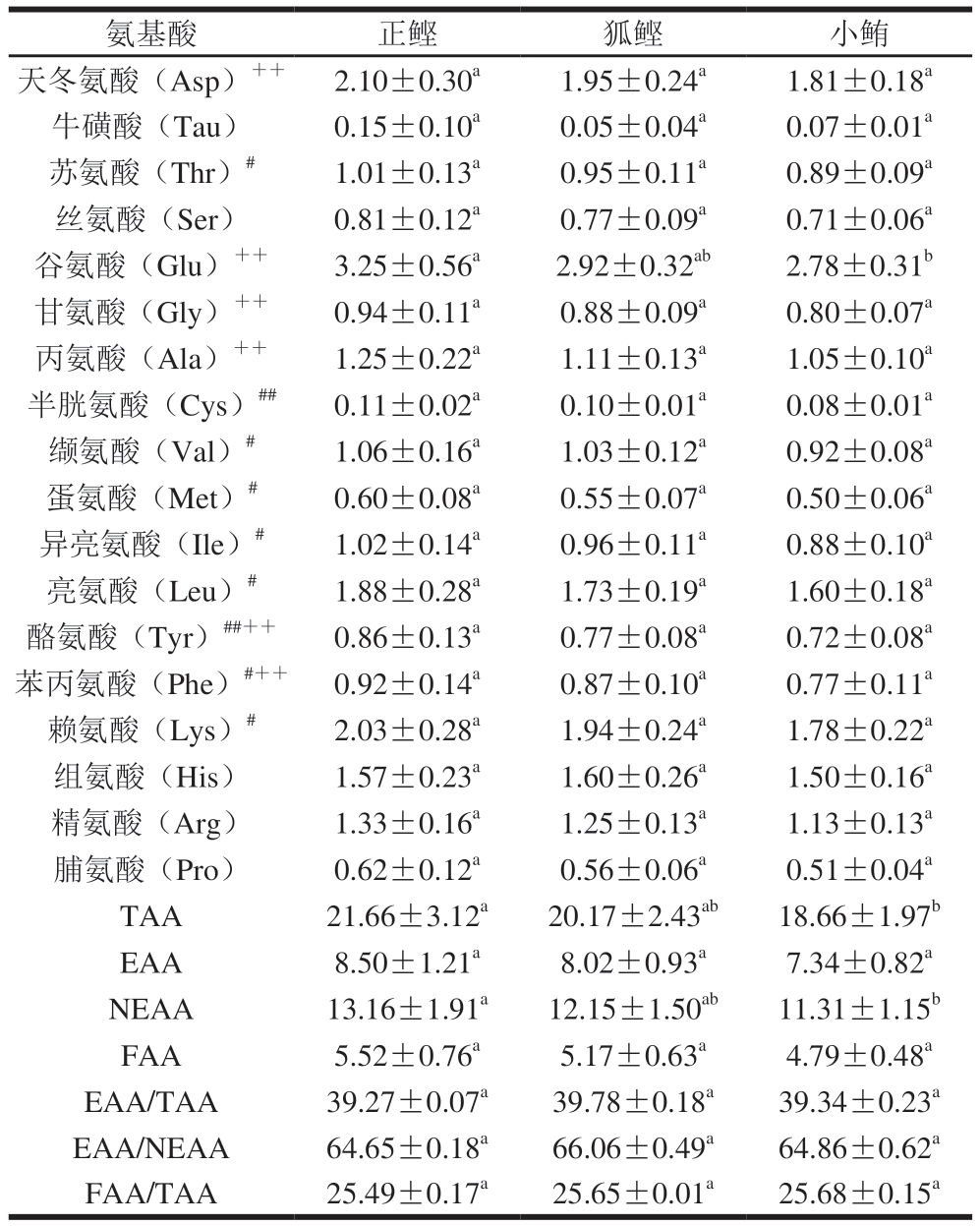

2.1.2 3 种小型金枪鱼水解氨基酸组成及含量

由表2所示,正鲣、狐鲣和小鲔中均共检出18 种氨基酸,包括除色氨酸(酸水解过程被破坏)以外的7 种必需氨基酸(essential amino acid,EAA)、2 种半必需氨基酸和6 种呈味氨基酸(flavor amino acid,FAA),种类齐全。3 种不同品种小型金枪鱼的氨基酸组成和含量基本相近,总氨基酸(total amino acid,TAA)含量为18.66%~21.66%,其中正鲣和狐鲣中的TAA含量较高,且正鲣显著高于小鲔(P<0.05)。

表2 不同品种小型金枪鱼氨基酸组成及含量

Table 2 Amino acid composition and content of different species of small-sized tuna %

注:#. EAA;##.半必需氨基酸;++. FAA;NEAA.非必需氨基酸(nonessential amino acid)。

?

EAA含量是评价蛋白质营养特性的重要指标,根据FAO/WHO推荐的理想模式(EAA/TAA>35.58%;EAA/NEAA>60%)[16]可知,3 种小型金枪鱼肌肉中的EAA/TAA和EAA/NEAA均高于此标准,这表明它们均可作为日常补充优质蛋白的膳食来源。

在组成蛋白质的氨基酸中,正鲣、狐鲣和小鲔中的FAA约占TAA的25%左右。周胜杰等[17]研究表明,一些口味鲜美的高价值金枪鱼,如大目金枪鱼、黄鳍金枪鱼和蓝鳍金枪鱼,其肌肉中仅鲜味氨基酸的总量超过35%。这可能是导致本研究中以正鲣为代表的小型金枪鱼口感较差、应用受限的原因之一。对于FAA中各氨基酸的含量而言,本研究中3 种小型金枪鱼肌肉谷氨酸含量最高,天冬氨酸次之,然后是丙氨酸和甘氨酸,这与周胜杰等[17]研究结果一致。

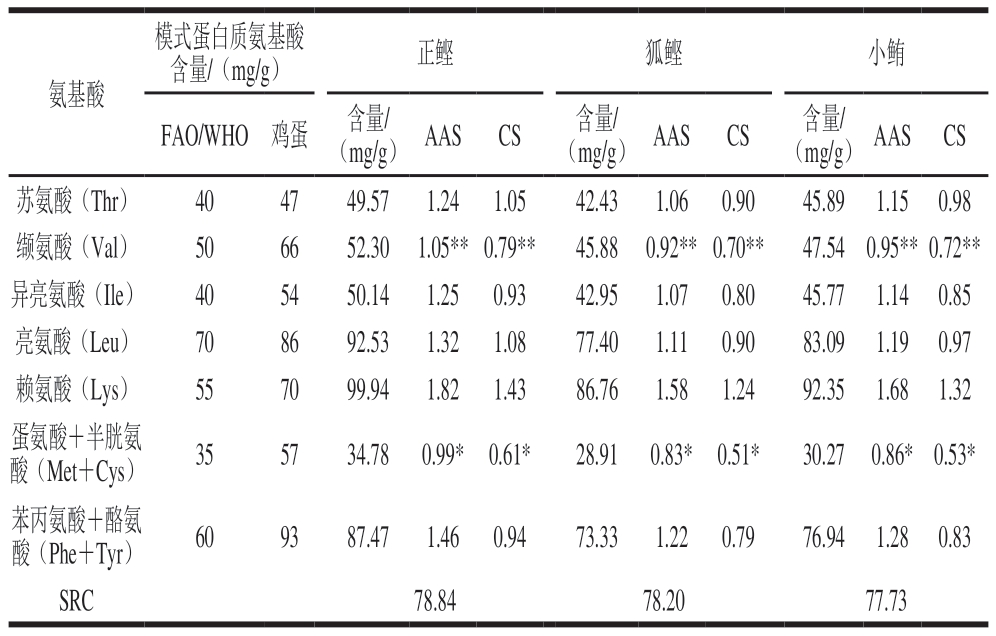

2.1.3 3 种小型金枪鱼蛋白质营养价值评价

AAS、CS及SRC是用来评价蛋白质营养价值的常见指标[18]。如表3所示,以AAS为评价标准,正鲣肌肉蛋白中仅蛋氨酸+半胱氨酸为0.99,除此之外,其余氨基酸均大于1.00;对于其他2 种小型金枪鱼来说,蛋氨酸+半胱氨酸和缬氨酸小于1.00。由此可知,3 种小型金枪鱼的AAS在整体上均大于FAO/WHO的理想模型标准。然而,以CS为评价标准,狐鲣和小鲔中仅赖氨酸大于1.00,其余氨基酸均小于1.00;正鲣中除赖氨酸以外,苏氨酸和亮氨酸也大于1.00,整体上看,3 种小型金枪鱼的CS均低于鸡蛋蛋白标准;此外,蛋氨酸+半胱氨酸在正鲣、狐鲣和小鲔中CS均最低,其次是缬氨酸,二者分别为3 种小型金枪鱼肌肉蛋白中的第一限制氨基酸和第二限制氨基酸。

表3 不同品种小型金枪鱼EAA组成评价

Table 3 Evaluation of essential amino acid composition of different species of small-sized tuna %

注:*.第一限制氨基酸;**.第二限制氨基酸。

?

SRC是通过比较食物中各EAA与相应标准氨基酸模式的分散程度评价蛋白质的质量。SRC越大,说明各氨基酸对蛋白质整体的贡献较为平衡,蛋白营养价值越高[19]。在3 种小型金枪鱼中,小鲔的SRC小于正鲣和狐鲣,说明其肌肉中各EAA的RC分散程度较大,蛋白质的营养价值略低于其他2 种小型金枪鱼。

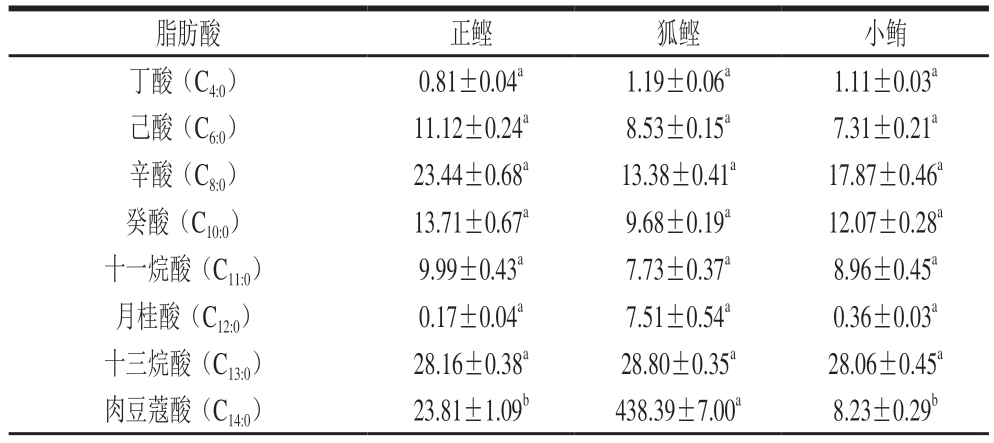

2.1.4 3 种小型金枪鱼脂肪酸组成、含量及营养价值评价

如表4所示,正鲣、狐鲣和小鲔肌肉中均共检出37 种脂肪酸。包括17 种饱和脂肪酸(saturated fatty acid,SFA)、9 种MUFA及11 种PUFA。在3 种小型金枪鱼中,狐鲣的总脂肪酸(total fatty acid,TFA)含量显著高于正鲣和小鲔(P<0.05),正鲣TFA含量大于小鲔,但二者间无显著差异。另外,3 种小型金枪鱼肌肉中的SFA、MUFA和PUFA的含量大小排序依次为狐鲣>正鲣>小鲔,且三者之间差异显著(P<0.05)。

表4 不同品种小型金枪鱼脂肪酸组成及含量

Table 4 Fatty acid composition and content of different species of small-sized tuna %

?

续表4

注:EPA.二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid);DHA.二十二碳六烯酸(docosahexenoic acid)。

?

研究表明,海洋鱼类是以EPA和DHA为代表的n-3 PUFA的重要来源[20],EPA和DHA是人体必需的营养素,对于脑组织、视网膜、皮肤和神经系统等的功能健全至关重要[21]。在本研究中,狐鲣肌肉脂肪酸中的EPA+DHA为(1 700.93±18.28)mg/100 g,含量最高,其次为正鲣,小鲔含量最低,且三者具有显著差异(P<0.05)。n-3 PUFA/n-6 PUFA可用来评价脂肪酸的质量[22],FAO/WHO日常膳食标准指出,当n-3 PUFA/n-6 PUFA达到0.1~0.2之间,具有降低患心脑血管疾病等作用[23]。由表4可知,正鲣、狐鲣和小鲔的肌肉脂肪酸中n-3 PUFA/n-6 PUFA分别为13.10、8.16和2.52,均远高于0.2,可平衡日常膳食中n-3 PUFA和n-6 PUFA的摄入比例。此外,还可采用AI和TI对脂肪酸进行评价。AI、TI数值的大小与产生心脑血管疾病风险的高低呈正相关[24],常见的畜肉猪肉脂肪酸的AI为0.6,TI为1.3[15],本研究中3 种小型金枪鱼的AI为0.08~0.31,TI为0.03~0.08。综上所述,3 种小型金枪鱼脂肪酸组成合理,均可作为优质脂肪酸的来源。

2.2 3 种小型金枪鱼品质特性分析

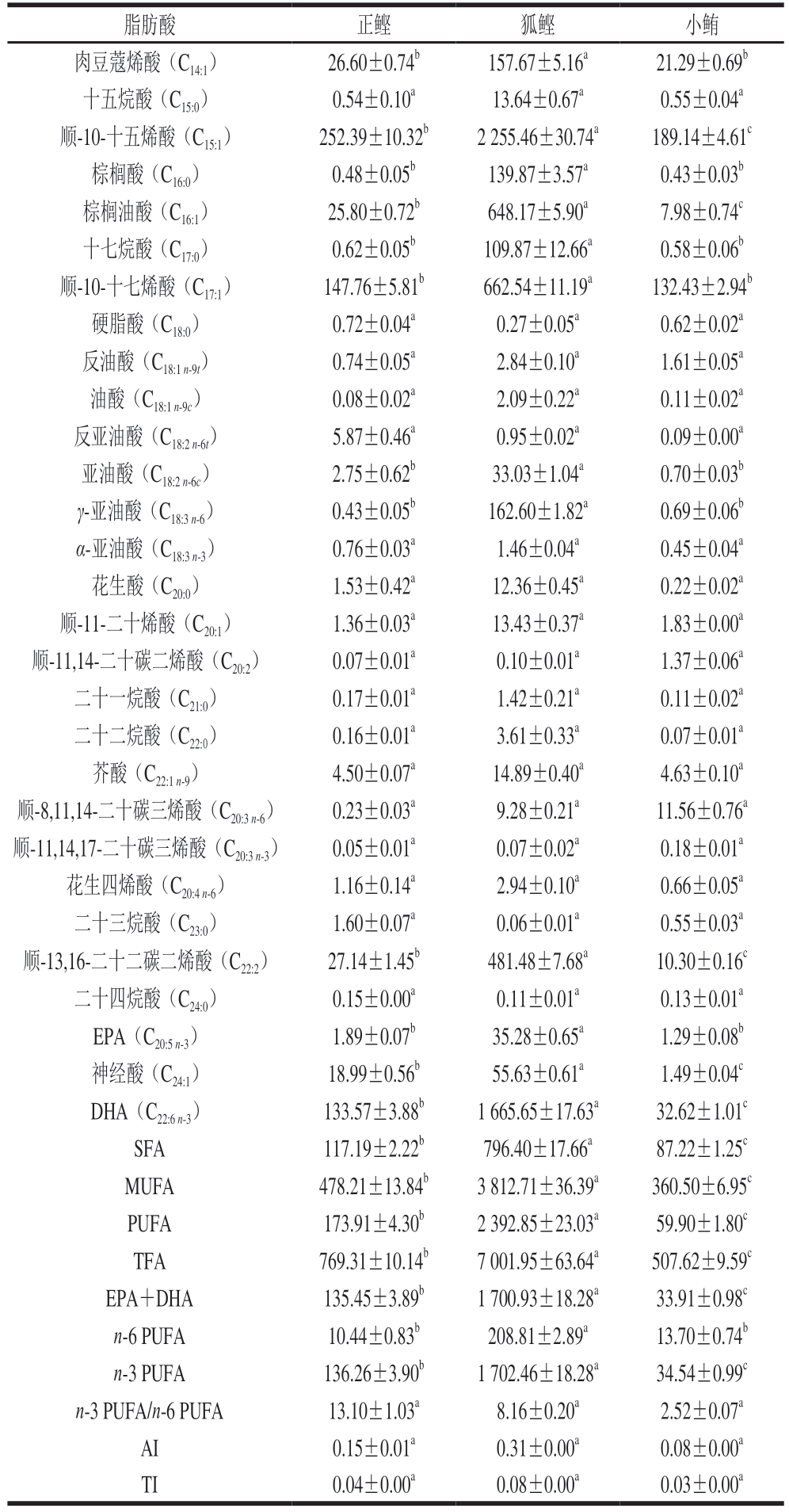

2.2.1 3 种小型金枪鱼质构特性分析

由图1可知,经过5 min蒸制处理的正鲣、狐鲣及小鲔鱼肉,其硬度、咀嚼性、弹性及胶黏性均明显增加,这是由于蛋白质受热引起的肌原纤维蛋白聚集变性所导致的[25]。

图1 3 种小型金枪鱼生、熟鱼肉的质构特性

Fig. 1 Textural properties of raw and cooked flesh of three small-sized tuna species

小写字母不同表示不同品种间差异显著(P<0.05)。

硬度和弹性是评价食品质构特性的关键指标,口感优良的肌肉应具备适宜的硬度及较高的弹性。对比3 种小型金枪鱼的生鱼肉发现,小鲔的硬度显著高于正鲣和狐鲣(P<0.05),而咀嚼性、弹性及胶黏性三者无显著差异。当所有样品经过5 min蒸制处理后,狐鲣鱼肉的硬度、咀嚼性、胶黏性显著高于正鲣和小鲔(P<0.05),这可能是由于狐鲣肌肉中蛋白质含量相比其他2 种小型金枪鱼较高;熟制后的正鲣鱼肉弹性最高,硬度适中,质构特性最优。

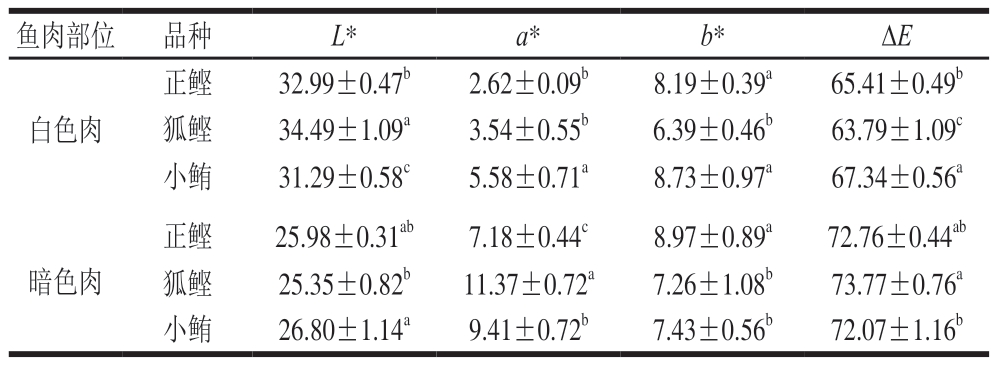

2.2.2 3 种小型金枪鱼色泽分析

鱼肉色泽与呈色蛋白的含量、贮藏条件及加工方式等多种条件有关[26]。如表5所示,不同品种小型金枪鱼白色肉的L*大小依次为狐鲣>正鲣>小鲔,且三者具有显著差异(P<0.05),小鲔a*显著高于正鲣和狐鲣(P <0.0 5),而狐鲣b*显著低于正鲣和小鲔(P<0.05),狐鲣的ΔE与小鲔具有显著差异(P<0.05),而正鲣与其他两品种无显著差异。

表5 3 种小型金枪鱼不同部位鱼肉的色泽

Table 5 Color parameters of white and dark muscles of three small-sized tuna species

?

注:同列小写字母不同表示相同鱼肉部位、不同品种间差异显著(P<0.05)。

对比3 种不同品种小型金枪鱼暗色肉的色度值可知,a*从大到小依次为狐鲣>小鲔>正鲣,狐鲣的暗色肉最红,与实际的感官一致,这可能是由于鱼体放血程度、贮藏时间及品种间差异导致狐鲣暗色肉中血红蛋白含量较高,肉色更红。此外,正鲣b*显著高于狐鲣和小鲔(P<0.05),而三者的L*、ΔE差异不大。

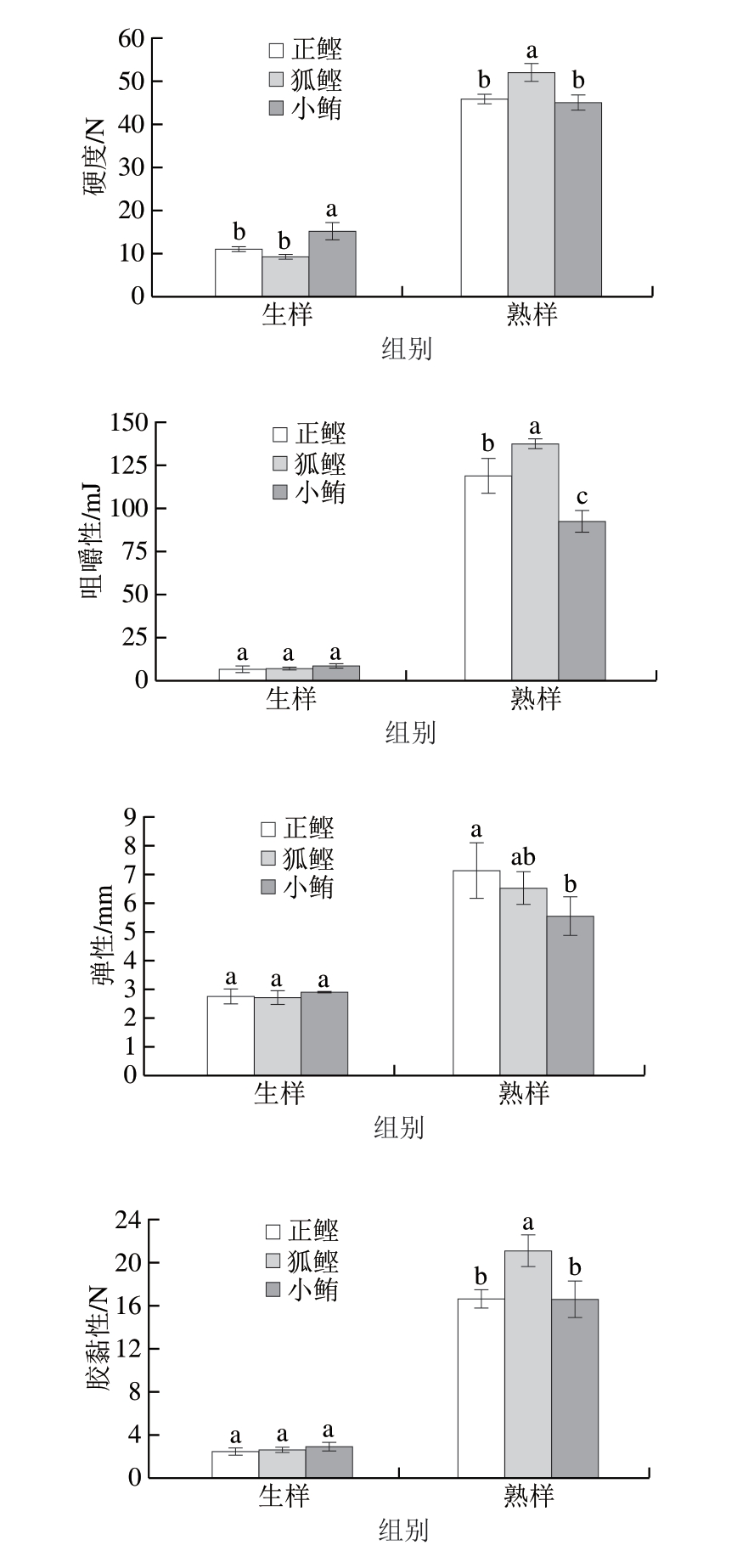

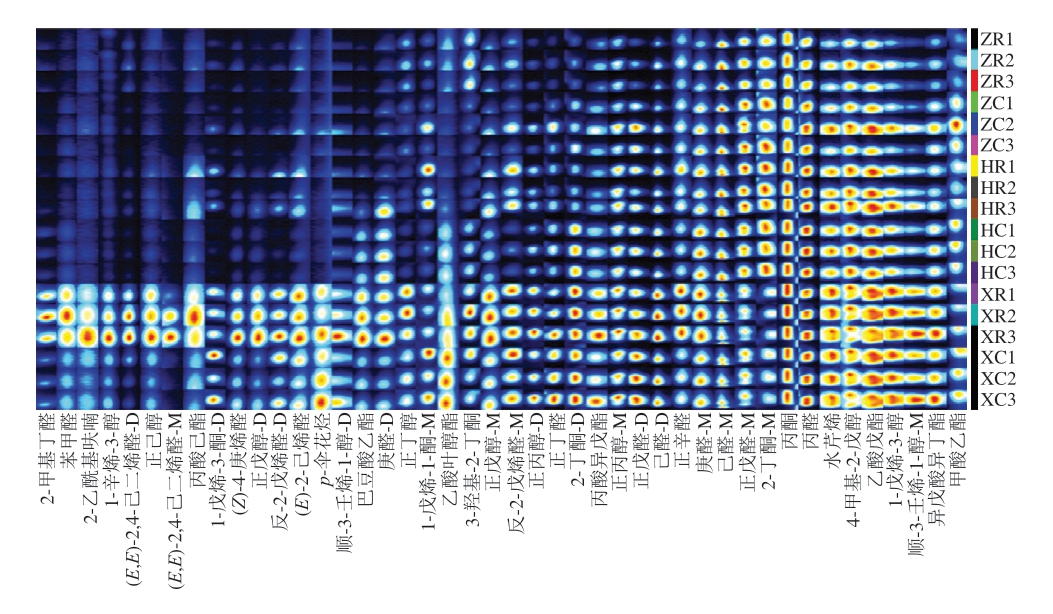

2.2.3 3 种小型金枪鱼中挥发性风味物质分析

对正鲣、狐鲣和小鲔生、熟鱼肉的挥发性风味化合物组成进行分析,共检出34 种挥发性物质及部分物质的二聚体,其中醛类12 种、酮类4 种、酯类7 种、醇类8 种、杂环类3 种。

由图2可知,正鲣和狐鲣鱼肉中的特征性风味物质种类及含量极其相近,而小鲔与它们的差异较大。其中,与正鲣和狐鲣相比,1-辛烯-3-醇、正己醇、(E,E)-2,4-己二烯醛、丙酸己酯、正戊醇、(Z)-4-庚烯醛、(E)-2-己烯醛、1-戊烯-3-酮、2-甲基丁醛、苯甲醛、2-乙酰基呋喃仅存在于小鲔鱼肉中,苯甲醛具有令人愉悦的杏仁香,能对鱼肉的风味起到加和作用[27],且这些挥发性成分在经过5 min蒸制处理后含量均减少甚至消失。在3 种小型金枪鱼的生、熟鱼肉中检出的丙酸异戊酯、甲酸乙酯及乙酸戊酯等酯类物质具有令人愉悦的果香、甜香[28],在鱼肉整体风味中起到贡献鲜香味的作用。此外,在3 种鱼肉中均检出正戊醛、己醛、庚醛,均是脂肪氧化的产物[29],具有强烈的油脂气味和鱼腥味,这可能是导致3 种鱼肉腥味较重的原因。

图2 3 种小型金枪鱼挥发性风味化合物GC-IMS指纹图谱

Fig. 2 Gas chromatography-ion mobility spectroscopy fingerprints of volatile flavor compounds of three small-sized tuna species

ZR、HR、XR分别代表正鲣、狐鲣及小鲔生鱼肉;ZC、HC、XC分别代表正鲣、狐鲣及小鲔熟鱼肉;1~3.平行样品;M.单体;D.二聚体。

3 结 论

本研究系统分析了正鲣、狐鲣及小鲔的营养成分组成及营养价值,并对品质特性进行了测定。结果表明,3 种小型金枪鱼具有较高的营养价值,氨基酸、脂肪酸种类齐全,配比合理,均可作为日常补充优质蛋白和脂肪酸的膳食来源。其中,综合AAS、CS及SRC等评价指标可知,正鲣和狐鲣的蛋白质营养价值略高于小鲔;狐鲣肌肉中TFA及EPA+DHA含量大于其他2 种小型金枪鱼。此外,熟制后的正鲣鱼肉硬度适中,弹性最好,质地特性优于狐鲣和小鲔。3 种不同品种小型金枪鱼白色肉的ΔE差异显著,而暗色肉的ΔE无明显差别,与肉眼观察结果一致。在风味上,正鲣和狐鲣鱼肉中的挥发性风味成分组成相近,1-辛烯-3-醇、正己醇等物质仅存在于小鲔鱼肉中,3 种小型金枪鱼在感官上腥味较重,这可能是正戊醛、己醛、庚醛等脂肪氧化产物造成的。本研究可为小型金枪鱼后续的相关研究提供理论支持,并为小型金枪鱼相关产品的研发提供一定的指导。

[1] 高飞, 徐剑宏, 王晋, 等. 金枪鱼营养价值及加工现状研究进展[J]. 食品研究与开发, 2023, 44(15): 212-218. DOI:10.12161/j.issn.1005-6521.2023.15.031.

[2] 罗殷, 王锡昌, 刘源. 黄鳍金枪鱼食用品质的研究[J]. 食品科学,2008, 29(9): 476-480.

[3] 郑葆珊. 中国动物图谱 鱼类[M]. 2版. 北京: 科学出版社, 1987: 249.

[4] 王茜. 全球金枪鱼种群资源量保持较稳定水平[J]. 渔业信息与战略,2020, 35(3): 240-241.

[5] MAJKOWSKI J. Global fishery resources of tuna and tuna-like species (Part of FAO fisheries technical paper)[R]. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2007: 11-38.

[6] 戴小杰, 许柳雄. 世界金枪鱼渔业渔获物物种原色图鉴[M]. 北京:海洋出版社, 2007: 99-141.

[7] 彭頔, 李智贤, 曹珠, 等. 两种金枪鱼不同等级肌肉质量特征比较分析[J]. 海洋渔业, 2024, 46(4): 487-495. DOI:10.13233/j.cnki.mar.fish.2024.04.007.

[8] 全晶晶. 鲣鱼高值化加工的关键技术研究[D]. 宁波: 宁波大学,2013: 1.

[9] ZHENG S L, LUO Q B, SUO S K, et al. Preparation, identification,molecular docking study and protective function on HUVECs of novel ACE inhibitory peptides from protein hydrolysate of skipjack tuna muscle[J]. Marine Drugs, 2022, 20(3): 176. DOI:10.3390/md20030176.

[10] 代莉, 刘丹, 张迪, 等. 鲣鱼蒸煮液营养品质与风味价值评价[J]. 食品与发酵工业, 2023, 49(12): 235-241. DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.032112.

[11] 张建友, 费溧锋, 孙蕾, 等. 鲣鱼佃煮工艺优化及佃煮液组分分析[J]. 肉类研究, 2023, 37(4): 13-20. DOI:10.7506/rlyj1001-8123-20221128-151.

[12] FAO/WHO and Hoc Expert Committee. Energy and protein requirement[R]. Rome: World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1973: 169.

[13] 杨月欣. 中国食物成分表 标准版 第6版 第一册[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2018: 127-165.

[14] 朱圣陶, 吴坤. 蛋白质营养价值评价: 氨基酸比值系数法[J]. 营养学报, 1988, 10(2): 187-190.

[15] 韩悦, 马剑锋, 陈雪昌, 等. 4 种养殖河豚鱼肌肉营养成分分析与评价[J]. 食品研究与开发, 2022, 43(8): 28-35. DOI:10.12161/j.issn.1005-6521.2022.08.004.

[16] LI Y D, CAO S Y, JIANG S J, et al. Comparative study of nutritional composition, physiological indicators, and genetic diversity in Litopenaeus vannamei from different aquaculture populations[J].Biology, 2024, 13(9): 722. DOI:10.3390/biology13090722.

[17] 周胜杰, 杨蕊, 于刚, 等. 美济礁附近海域3 种金枪鱼肌肉成分检测与营养评价[J]. 南方水产科学, 2021, 17(2): 51-59.DOI:10.12131/20200229.

[18] 王允茹, 蔡秋杏, 张晨晓, 等. 北部湾海区三种常见牡蛎的蛋白质及氨基酸营养分析与评价[J]. 食品工业科技, 2022, 43(7): 310-316.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2021070302.

[19] 邵坚, 陈芳, 吴样明, 等. 不同产地乌鸡氨基酸特征及其蛋白质品质评价[J]. 江苏农业科学, 2020, 48(12): 186-191. DOI:10.15889/j.issn.1002-1302.2020.12.040.

[20] MA J J, WANG J Y, ZHANG D R, et al. Estimation of optimum docosahexaenoic to eicosapentaenoic acid ratio (DHA/EPA) for juvenile starry flounder, Platichthys stellatus[J]. Aquaculture, 2014,433: 105-114. DOI:10.1016/j.aquaculture.2014.05.042.

[21] ZHANG T T, XU J, WANG Y M, et al. Health benefits of dietary marine DHA/EPA-enriched glycerophospholipids[J]. Progress in Lipid Research, 2019, 75: 100997. DOI:10.1016/j.plipres.2019.100997.

[22] VENUGOPAL V, GOPAKUMAR K. Shellfish: nutritive value, health benefits, and consumer safety[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2017, 16(6): 1219-1242. DOI:10.1111/1541-4337.12312.

[23] FEREIDOON S, YING Z. Lipid oxidation and improving the oxidative stability[J]. Chemical Society Reviews, 2010, 39(11): 4067-4079.DOI:10.1039/b922183m.

[24] CHEN J P, LIU H B. Nutritional indices for assessing fatty acids: a mini-review[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2020,21(16): 5695. DOI:10.3390/ijms21165695.

[25] 童晓倩, 郑晗笑, 王婷, 等. 鲣鱼加热过程中的理化特性及组胺含量变化研究[J]. 浙江海洋学院学报(自然科学版), 2015, 34(4): 330-334.

[26] TANG M, DAI H J, MA L, et al. Degradation of structural proteins and their relationship with the quality of Mandarin fish (Siniperca chuatsi)during post-mortem storage and cooking[J]. International Journal of Food Science and Technology, 2020, 55(4): 1617-1628. DOI:10.1111/ijfs.14421.

[27] 崔明仙, 李妍, 付睛睛, 等. 三种扇贝挥发性风味物质指纹图谱分析[J]. 海洋与湖沼, 2022, 53(3): 743-758. DOI:10.11693/hyhz20211100278.

[28] 杜颖琦, 范丽莉, 欧昌荣, 等. 鲭鱼发酵过程中挥发性风味成分与细菌种群演替的相关性研究[J]. 食品工业科技, 2022, 43(20): 152-162.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2022010124.

[29] 姚文生, 蔡莹暄, 刘登勇, 等. 不同材料熏制鸡腿肉挥发性物质GC-IMS指纹图谱分析[J]. 食品科学技术学报, 2019, 37(6): 37-45.DOI:10.3969/j.issn.2095-6002.2019.06.006.