鸢乌贼(Symplectoteuthis oualaniensis),属柔鱼科(Ommastrephidae)、鸢乌贼属(Sthenoteuthis),是一种温带海洋性大洋鱼种,大量繁殖、生长于我国南海中部及南部、日本海南部、菲律宾群岛以及夏威夷群岛周围。鸢乌贼周身为紫黑色,皮肤上带有不规则黄褐色斑纹,多以小型族群共同分布繁殖为主,繁殖能力强,躯干生长快,在我国南海中、南部大量分布,且易于 捕获[1]。鸢乌贼可食率可达80%,远远高于同属于柔鱼科的其他头足类生物,其蛋白质含量高、脂肪含量低,是优质、健康的海产品原料。但因鸢乌贼与黄鳍金枪鱼存在食物链关系,通过繁殖鸢乌贼以获取优质金枪鱼是我国南海捕获金枪鱼的主要作业方式,干制品及鱼饲料是目前鸢乌贼的主要用途。

我国是鱿鱼主要的生产国、市场国、消费国,随着捕捞强度的加大、气候变化、工业排污等多种问题的出现,我国鱿鱼资源、渔场分布及消费市场均出现较大波动[2]。为实现“海洋命运共同体”理念,我国通过休渔、人工养殖等手段养护鱿鱼资源的可持续发展。但头足类资源作为人类的重要蛋白质来源,开发和利用引起我国的重视,市场对此类风味独特的优质海产品也有巨大需求,鸢乌贼这一同属柔鱼科类海产品或可成为鱿鱼的优秀替代品。在我国南海,鸢乌贼是我国捕捞渔船的大宗捕获渔获物,《2020年中国渔业统计年鉴》显示,2019年 全国鱿鱼捕获量比2018年减少0.7%,章鱼减少1.65%,而乌贼捕捞量却增加2.99%,且鸢乌贼捕捞量逐年上升[3]。 2020年中国水产科学研究院南海水产研究所渔业 调查评估显示,南海鸢乌贼总资源量为204.94 万t,个体质量0.3 kg,可捕捞量为99.40 万t,而我国每年捕捞量仅8 万t,鸢乌贼明显处于待开发状态,有极大的商业开发价值[4-5]。

鸢乌贼虽然可捕捞量大,但存在肉质质地较硬、酸味过重、内源性甲醛含量偏高等问题,使得这一原料未能得到充分利用。本文在综述鸢乌贼营养成分和加工利用的基础上,系统分析鸢乌贼肌肉嫩化、酸味脱除方式、内源性甲醛的来源及脱除方面的研究进展,旨在为这一大宗海洋生物原料的高值化精深加工利用提供参考。

1 鸢乌贼营养成分与加工利用

1.1 鸢乌贼的基本营养成分

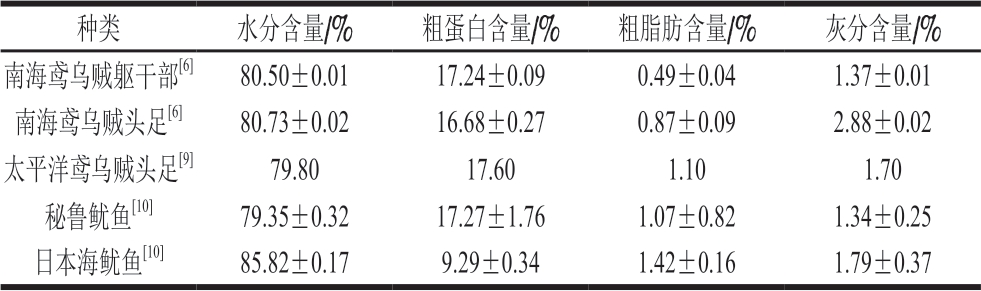

鸢乌贼产量丰富,营养成分均衡,有其他柔鱼科水产动物所不具有的优点。研究表明,在我国南海中、南部分布的鸢乌贼头部和触足的水分含量相较于一般鱼类的水分含量没有太大差异,但南海鸢乌贼生长速率及繁殖力呈正增长,未能充分开发[6-7]。鸢乌贼营养成分分析(表1)显示,其蛋白质含量为17.24%,粗脂肪含量为0.49%,说明鸢乌贼具有高蛋白质、低脂肪的特点,符合水产品的典型特征[8]。

表1 柔鱼属水产动物营养成分含量

Table 1 Nutrient composition of selected species of the Asparagus genus

种类 水分含量/% 粗蛋白含量/% 粗脂肪含量/% 灰分含量/%南海鸢乌贼躯干部[6] 80.50±0.01 17.24±0.09 0.49±0.04 1.37±0.01南海鸢乌贼头足[6] 80.73±0.02 16.68±0.27 0.87±0.09 2.88±0.02太平洋鸢乌贼头足[9] 79.80 17.60 1.10 1.70秘鲁鱿鱼[10] 79.35±0.32 17.27±1.76 1.07±0.82 1.34±0.25日本海鱿鱼[10] 85.82±0.17 9.29±0.34 1.42±0.16 1.79±0.37

1.2 鸢乌贼的氨基酸组成及含量

鸢乌贼氨基酸含量丰富,不同部位均含有多种丰富的必需氨基酸,其中天冬氨酸为躯干部肌肉中含量最高的氨基酸,最高可达1.49 g/100 g(鲜质量),而含量最低的氨基酸为组氨酸,仅为0.35 g/100 g[6];鸢乌贼头足部位的氨基酸组成与躯干部接近,其头足中的天冬氨酸和组氨酸含量分别为1.62、0.43 g/100 g[5]。鸢乌贼头足中氨基酸含量最高,躯干部中氨基酸含量仅为头足部位的40.89%,躯干部中总氨基酸含量为头足部位的40.11%。南海鸢乌贼躯干部和头足中鲜味氨基酸含量占氨基酸总量的45%左右[7],低于太平洋鸢乌贼头足(49.09%)[9]、高于日本鱿鱼(39.31%)[10]。鸢乌贼具有丰富的营养,是优质的水产品原料。

1.3 鸢乌贼的加工利用

鸢乌贼的可食部分占体质量的81.1%,可食部分粗蛋白含量为17.8%~19.1%,粗脂肪含量为0.6%~1.0%[11]。尽管鸢乌贼含高蛋白、低脂肪,但由于其肉质较硬、酸味较重、内源性甲醛含量偏高,大多都在捕捞后迅速冷冻,销往食品加工厂制作成休闲食品、水产品饲料或生物添加剂。

鸢乌贼躯干部中营养物质含量丰富,含有大量蛋白质、牛磺酸、维生素等物质,可制成饲料,促进高经济水产品作物生长繁殖。在饲料中加入鸢乌贼可提高鱼类采食量、加快其体型生长,对于特定观赏鱼还具有提高鳞片色泽的作用[12]。干燥后的鸢乌贼还可粉碎后作为鱼粉使用,浓缩后可制成鱿鱼膏[13]。

也有学者以鸢乌贼为原料,在生物添加剂方面开展研究。邱月等[14]通过分离纯化鸢乌贼躯干各蛋白组分,分析其物理、化学性质,发现鸢乌贼所含有的各类蛋白适合人体摄取,并且此类蛋白符合人体日常摄入需要,在产品中加入可提高其营养价值。董淑华等[15]利用pH值调节法对鸢乌贼分离蛋白制备工艺进行优化,通过聚丙烯酰胺凝胶电泳分析,在pH 12.0、料液比1∶9(m/V)、溶解温度4 ℃的沉淀条件下,回收蛋白得率可达到80%;对比不同条件下酸性、碱性分离蛋白沉淀得率,酸沉淀得到的分离蛋白得率为60%,远高于碱沉淀。仇超颖等[16] 研究不同制取方式对于鸢乌贼肌原纤维蛋白的影响,通过引入单宁酸可提升蛋白膜的拉伸强度和断裂伸长率,分别可达到1.26 MPa和118%,该蛋白膜具有低水蒸气透过率,可达到延长食品货架期的目的;马静蓉等[17]对南海鸢乌贼肌肉特性及蛋白质组成进行分析,探究温度对鸢乌贼肌原纤维蛋白的影响,结果表明,南海鸢乌贼肌原纤维蛋白占比59.63%,高蛋白、低脂肪,适用于鱼糜加工。通过对不同温度下肌原纤维蛋白变化的研究发现,40 ℃为鸢乌贼鱼糜制品最适宜加工温度。通过加入1 mmol/L乙二胺四乙酸可有效抑制鸢乌贼胴体中金属蛋白酶,金属蛋白酶会使肌球蛋白重链发生降解[18-19],从而影响鸢乌贼的加工特性。马静蓉等[20]探究谷氨酰胺转氨酶(glutamine transaminase,TGase)及其辅料对于鸢乌贼鱼糜凝胶硬度及弹性的影响。单因素试验结果表明,TGase、蛋清粉、大豆分离蛋白、马铃薯淀粉均可显著提高南海鸢乌贼鱼糜的凝胶性能,适宜添加量分别为鱼糜质量的2%、6%、9%、15%;但其肌肉低凝胶性的特点,使鱼糜凝胶弹性达到一定值后不再发生明显变化;存在TGase时,通过二段加热法,35 ℃水浴1 h条件下可使鸢乌贼鱼糜凝胶。

2 鸢乌贼质量安全问题

2.1 酸味偏重

符明文等[21]研究鸢乌贼胴体中主要的酸味相关成分,结果表明,鸢乌贼体内游离氨基酸、核苷酸、奥品(opine)等物质是鸢乌贼肌肉中主要的酸味相关物质。对以上主要酸味物质的分析发现:奥品和有机酸是构成鸢乌贼肌肉酸味的最主要物质,在奥品中β-丙氨奥品的含量最高,为90.31 mg/100 g;体内含有的游离氨基酸[22]和无机离子则对酸味有一定抑制作用;核苷酸及其关联物和季铵盐类物质对酸味影响不大,但可提升鸢乌贼风味[23]。探明不同含量β-丙氨奥品、牛磺奥品和meso-丙氨奥品等物质对于鸢乌贼酸味的影响以及不同前处理、不同加工方式下如何增强酸味抑制剂、减弱酸味生成剂,是解决鸢乌贼肉质酸涩的可能途径。

2.2 内源性甲醛含量偏高

甲醛(CH2O)是羰基化合物,在常温下无色,有特殊性气味,对眼球、口鼻、呼吸道等有刺激作用,摄入高浓度甲醛时会降低呼吸频率,呼吸道发生严重刺激和水肿,是毒性较高的物质[24-25]。根据我国对于甲醛添加量的规定,农业部于2002年颁布的NY 5172—2002《无公害产品 水发水产品》规定甲醛限量为10 mg/kg,但无法判断检出值是样品本身还是人为添加后,此标准公布作废。目前水发产品中的甲醛无限量标准。干制水产品中的甲醛限量按NY/T 1712—2018《绿色食品 干制水产品》执行,为10 mg/kg[26]。甲醛作为有机溶剂易溶于水和乙醇,近年来有关鱿鱼加工过程中发现的甲醛超标问题受到了广泛关注,同属于柔鱼科的鸢乌贼也存在内源性甲醛含量偏高的问题[27-28]。

目前市面所售的水产品中,其内源性甲醛大多是由其死亡后温度及微生物生长所引发的化学反应产生[29]。南海鸢乌贼内源性甲醛有3 种可能来源:1)个体中存在的氧化三甲胺与胴体中的酶发生反应,形成内源性甲醛;2)贮运过程中外来微生物生长繁殖所引发的内源性甲醛超标;3)温度升高,鸢乌贼体内消化腺繁殖的微生物对鸢乌贼自身内源性甲醛产生影响,其中鸢乌贼死后随温度升高发生自溶作用,体内氧化三甲胺分解产生甲醛和二甲胺,这是鸢乌贼贮藏过程中内源性甲醛产生的主要来源[30-32]。

鸢乌贼的生长环境对内源性甲醛的产生也有影响。刘淑玲[33]对我国沿海海域的海鱼进行甲醛测定,发现不同地理环境对鸢乌贼内源性甲醛同样具有极大影响,东海、黄海、渤海、南海海域捕捞的鸢乌贼内源性甲醛含量依次下降且差异显著。

3 鸢乌贼胴体肌肉品质改进方法

3.1 胴体肌肉酸味脱除

鸢乌贼的理化性质与鱿鱼相近,对鸢乌贼的酸味脱除研究大多基于鱿鱼酸味脱除的研究。泮凤[34]研究多种添加剂的复合配比,以六偏磷酸钠添加量0.6 g/L、乙基麦芽酚0.09 g/L、柠檬酸钠0.6 g/L、多聚磷酸钠0.8 g/L的综合配比,在浸泡时间8.26 h、温度6 ℃、物料比0.35条件下去除秘鲁鱿鱼的特征性气味,但秘鲁鱿鱼的品质因此下降,蛋白质变性,营养物质流失。王雅楠[35]通过正交分析法得出,以0.35%碳酸钠、0.4%碳酸氢钠、0.5%柠檬酸钠、0.5%三聚磷酸钠为最佳钠盐脱酸剂比例,与市售脱酸剂相比保水性较好,且解冻损失率最低。通过此种脱酸剂处理后的鱿鱼无酸味,肉质保水性强,口感较好。杨望望等[36]研究分析磷酸盐对于鱿鱼酸味的影响,利用2%柠檬酸钠、磷酸三钠及三聚磷酸钠复配剂浸泡15 h可除尽鱿鱼的酸涩味,并且兼顾了肉质的口感。

3.2 胴体肌肉内源性甲醛脱除

沈玉[37]分析捕捞自中国南海中南部不同海域的鸢乌贼头部、躯干部肌肉和内脏3 个部位的甲醛含量,为头足类甲醛本底含量提供更加完善的数据支持,分析头足类水产品30~80 ℃条件下甲醛含量的增长规律,通过不同前处理方式,发现盐水浸泡鸢乌贼胴体能较大程度去除内源性甲醛,利用此种方式可以降低前处理成本,对鸢乌贼内源性甲醛有良好的脱除效果;通过进一步研究发现,不同干燥方式、温度、添加剂均对鸢乌贼干制品的甲醛含量有所影响,使用20 g/100 mL生理盐水浸泡12 h后,在室温条件下进行真空干燥,在鸢乌贼干制品水分含量达10%时停止热泵处理,制成的鸢乌贼干制品色泽及白度适中,水分活度较高,甲醛含量低于市售其他头足类干制品,鸢乌贼原料的甲醛含量降低67.16%。相比其他化学添加剂[38-41],盐水不仅能够降低鸢乌贼内源性甲醛含量,而且消除了化学试剂对水产品的负面影响。

3.3 胴体肌肉质地改善

海产品的解冻方式不同,伴随有各种化学、物理和微生物反应的发生,鸢乌贼头足类水产品经不同方式解冻后,其肉质也有不同变化[42]。沈玉等[43]探究鸢乌贼最佳解冻方式,比较流水解冻、静水解冻、冷藏解冻、室温解冻及微波解冻5 种解冻方式对鸢乌贼品质的影响,结果表明,静水解冻的鸢乌贼总挥发性盐基氮含量最小,感官评测指标为最佳,且解冻时间适宜;解冻期间,除流水解冻外,均造成鸢乌贼肉质白度下降,静水解冻及室温解冻鸢乌贼红度值最高。以上5 种解冻方式各有优劣,静水解冻为相对适中的解冻方式。

肉类加工中添加剂不可或缺,多种食品添加剂都可以起到改善肉类理化性质的作用。何健泽等[44]以鸢乌贼胴体为原料制作鱼糜,探讨漂洗液、TGase、NaCl添加量、pH值和加热方式对鸢乌贼鱼糜凝胶特性的影响。将鸢乌贼做成鱼糜可有效解决其肉质干硬的问题,通过不同的添加剂配比可以达到嫩化肉糜的作用[45]。在一定范围内,氯化钠添加量越高,鸢乌贼鱼糜凝胶特性越强,并且可以通过调节pH值的方式调节其凝胶程度。

鸢乌贼胴体同样可加工为肉糜,来改善肉质发硬的特点。肉糜有着很强的塑造性,鸢乌贼肉制品加工成鱿鱼香肠等食品,可以发挥鸢乌贼蛋白质含量高、氨基酸含量丰富等优点,针对需要补充蛋白质、氨基酸等人群,制作符合不同人群需求的产品[46-47]。

4 结 语

鸢乌贼作为我国南海海域大宗海洋生物资源,优势在于其捕捞量大,具有明显的价格优势,但在原料品质方面也存在明显的劣势。因此,针对原料品质方面的问题,开展鸢乌贼在原料嫩化、酸味脱除、减少内源性甲醛等方面问题的研究,开发高附加值产品,对推动渔民提高捕捞积极性和提高经济效益具有重要意义。在鸢乌贼产品开发方面,可以加工成受消费者喜爱的即食休闲食品,通过酶解制成海鲜调味品;在质量安全控制方面,肉质改善、酸味和甲醛脱除仍然是研究开发的重点,采用物理、化学与生物方法相结合是改善原料品质的重要方法。

[1] WU Yanyan, SHEN Yu, HUANG Hui, et al. Trace element accumulation and tissue distribution in the purpleback flying squid Sthenoteuthis oualaniensis from the central and Southern South China Sea[J]. Biological Trace Element Research, 2017, 175(1): 214-222. DOI:10.1007/s12011-016-0751-y.

[2] 中华人民共和国农业农村部. 关于加强公海鱿鱼资源养护促进我国远洋渔业可持续发展的通知[EB/OL]. (2020-06-02) [2021-04-15]. http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/tz/202006/t20200602_6345770.htm.

[3] 农业部渔业渔政管理局. 2020中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2020: 38.

[4] 冯波, 颜云榕, 张宇美, 等. 南海鸢乌贼(Sthenoteuthis oualaniensis)资源评估的新方法[J]. 渔业科学进展, 2014, 35(4): 1-6. DOI:10.11758/yykxjz.20140401.

[5] 张鹏, 杨吝, 张旭丰, 等. 南海金枪鱼和鸢乌贼资源开发现状及前景[J]. 南方水产, 2010, 6(1): 68-74.

[6] 于刚, 张洪杰, 杨少玲, 等. 南海鸢乌贼营养成分分析与评价[J]. 食品工业科技, 2014, 35(18): 358-361; 372. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2014.18.072.

[7] ZHAO Chunxu, SHEN Chunyan, BAKUN A, et al. Purpleback flying squid Sthenoteuthis oualaniensis in the South China Sea: growth, resources and association with the environment[J]. Water, 2020, 13(1): 65-66. DOI:10.3390/W13010065.

[8] CORTÉS-RUIZ J A, PACHECO-AGUILAR R, LUGO-SÁNCHEZ M E, et al. Production and functional evaluation of a protein concentrate from giant squid (Dosidicus gigas) by acid dissolution and isoelectric precipitation[J]. Food Chemistry, 2008, 110(2): 486-492. DOI:10.1016/j.foodchem.2008.02.030.

[9] 汪惠琼. 东太平洋赤道海域茎柔鱼与鸢乌贼营养生态位比较研究[D]. 上海: 上海海洋大学, 2020.

[10] 刘玉锋, 毛阳, 王远红, 等. 日本枪乌贼的营养成分分析[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2011, 41(增刊1): 341-343.

[11] 曲映红, 陈新军, 陈舜胜. 印度洋西北海域鸢乌贼理化特性的初步分析[J]. 上海水产大学学报, 2004(4): 335-338.

[12] YU Jing, HU Qiwei, TANG Danling, et al. Response of Sthenoteuthis oualaniensis to marine environmental changes in the north-central South China Sea based on satellite and in situ observations[J]. PLoS One, 2019, 14(1): 1-16. DOI:10.1371/journal.pone.0211474.

[13] 田爱民. 鱿鱼膏的改良技术开发与产业化[D]. 广州: 华南理工大学, 2012.

[14] 邱月, 曾少葵, 章超桦, 等. 鸢乌贼和杜氏枪乌贼蛋白分离及其性质初探[J]. 食品与发酵工业, 2016, 42(9): 81-86. DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201609014.

[15] 董淑华, 黄卉, 李来好, 等. pH调节法优化鸢乌贼分离蛋白制备的工艺研究[J]. 食品工业科技, 2017, 38(9): 181-185. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2017.09.026.

[16] 仇超颖, 荣婧, 胡晓, 等. 单宁酸对鸢乌贼肌原纤维蛋白膜性能的影响[J]. 食品科学, 2019, 40(14): 29-35. DOI:10.7506/spkx1002-6630-20180604-041.

[17] 马静蓉, 杨贤庆, 马海霞, 等. 南海鸢乌贼肌原纤维蛋白的热稳定性研究[J]. 食品与发酵工业, 2015, 41(5): 80-84. DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201505014.

[18] 李杜文, 华智杰, 张文香, 等. 金属蛋白酶对大菱鲆血清抗氧化酶活性及丙二醛含量的影响[J]. 海洋科学, 2019, 43(4): 52-60. DOI:10.11759/hykx20180928006.

[19] 葛黎红. 内源蛋白酶在低温保鲜草鱼质构劣化中的作用与控制研究[D]. 无锡: 江南大学, 2017: 13-14.

[20] 马静蓉, 杨贤庆, 马海霞, 等. 谷氨酰胺转氨酶及辅料对南海鸢乌贼鱼糜凝胶特性的影响[J]. 食品与发酵工业, 2015, 41(9): 29-33. DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201509006.

[21] 符明文, 蔡燕萍, 刘建华, 等. 印度洋鸢乌贼肌肉酸味相关物质的分析[J]. 食品科学, 2020, 41(16): 185-192. DOI:10.7506/spkx1002-6630-20190828-300.

[22] TKACZ K, GIL-IZQUIERDO Á, MEDINA S, et al. Phytoprostanes, phytofurans, tocopherols, tocotrienols, carotenoids and free amino acids and biological potential of sea buckthorn juices[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2021, 101(3): 1239-1246. DOI:10.1002/JSFA.11345.

[23] 胡奇杰, 朱佳茜, 陈褚建, 等. 太湖蟹加工过程中呈味核苷酸变化规律研究[J]. 食品研究与开发, 2017, 38(22): 102-104; 171. DOI:10.3969/j.issn.1005-6521.2017.22.021.

[24] 刘晓飞, 胡媛媛, 史芳芳, 等. 游离甲醛对人体安全限值概述[J]. 广州化工, 2021, 49(10): 34-35; 80. DOI:10.3969/j.issn.1001-9677.2021.10.013.

[25] 张昊. 食品中甲醛的来源及检测意义[J]. 检验检疫学刊, 2020, 30(2): 111-112. DOI:10.3969/j.issn.1001-9677.2021.10.013.

[26] 廖艳华, 周劭桓, 林文斯. 同位素内标法-高效液相色谱-串联质谱法测定海产品中的甲醛含量[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(19): 7063-7068. DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2020.19.059.

[27] SHEN Yu, WANG Weifeng, WU Yanyan. A method for identification of exogenous formaldehyde in bombay duck (Harpodon nehereus)[J]. Food Analytical Methods, 2015, 8(10): 2474-2481. DOI:10.1007/s12161-015-0138-2.

[28] GOON S, BIPASHA M, ISLAM M S, et al. Fish marketing status with formalin treatment in Bangladesh[J]. International Journal of Public Health Science, 2014, 3(2): 95-100. DOI:10.11591/ijphs.v3i2.5987.

[29] 李颖畅, 励建荣. 水产品内源性甲醛的研究进展[J]. 食品与发酵科技, 2014, 50(1): 14-18. DOI:10.3969/j.issn.1674-506X.2014.01-004.

[30] 张璇, 韩峰, 孔聪, 等. 我国鱿鱼及其制品中内源性甲醛的成因研究[J]. 农产品质量与安全, 2018(2): 90-94. DOI:10.3969/j.issn.1674-8255.2018.02.020.

[31] 陈鸿飞, 朱文, 胡雪静, 等. 水产品检测方法及标准物质现状分析[J]. 中国标准化, 2020(10): 212-217. DOI:10.3969/j.issn.1002-5944.2020.10.035.

[32] 田甜, 文金华, 曾祥林, 等. 鲜活水产品质量安全风险监测与评估现状及展望[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10(24): 8524-8530. DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2019.24.057.

[33] 刘淑玲. 水产品中甲醛的风险评估与限量标准研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2009: 1-2.

[34] 泮凤. 除酸剂对秘鲁鱿鱼的除酸效果及对其品质的影响[D]. 舟山: 浙江海洋学院, 2014: 1-2.

[35] 王雅楠. 钠盐对冷冻秘鲁鱿鱼片脱酸和保水性质的影响[D]. 大连: 大连海洋大学, 2014: 4-5.

[36] 杨望望, 陈世龙, 喻胜利, 等. 不同浸泡工艺及添加剂对秘鲁鱿鱼除酸效果的影响[J]. 江西水产科技, 2019(5): 45-47. DOI:10.3969/j.issn.1006-3188.2019.05.017.

[37] 沈玉. 南海鸢乌贼安全性调查及干燥过程中甲醛的控制研究[D]. 上海: 上海海洋大学, 2015: 22-23.

[38] 韩冬娇, 李敬, 刘红英. 水产品中内源性甲醛的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2015, 6(10): 3953-3958. DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2015.10.031.

[39] 陈金玉, 刘华, 朱晓琳, 等. 广州市市售水产品氯霉素、孔雀石绿、呋喃唑酮和甲醛残留量分析[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10(17): 5609-5614. DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2019.17.007.

[40] 刘萍, 孙来娣, 李春雨, 等. 茶多酚去除鱿鱼中甲醛的实验研究[J]. 青岛大学学报(工程技术版), 2012, 27(4): 84-87. DOI:10.13306/j.1006-9798.2012.04.006.

[41] 苏小舟, 董赵勇. 五倍子单宁酸吸附甲醛的特性研究[J]. 山东化工, 2021, 50(4): 34-38. DOI:10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2021.04.014.

[42] LIANG Ying, QU Zhuoting, LIU Mei, et al. Further interpretation of the strengthening effect of curdlan on frozen cooked noodles quality during frozen storage: studies on water state and properties[J]. Food Chemistry, 2021, 346: 128908. DOI:10.1016/J.FOODCHEM.2020.128908.

[43] 沈玉, 黄卉, 吴燕燕. 5 种鸢乌贼解冻方法对品质影响的比较研究[J]. 食品安全质量检测学报, 2014, 5(12): 4092-4096. DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2014.12.058.

[44] 何健泽, 邱月, 曾少葵, 等. 鸢乌贼鱼糜制备工艺条件对其凝胶性质的影响[J]. 食品工业, 2019, 40(4): 20-24.

[45] 周田田. 猪皮椰子粉凝胶对鱿鱼乳化肠品质特性的影响[D]. 天津: 天津科技大学, 2018: 1-2.

[46] 张园园. 鱼肉香肠的研究进展[J]. 肉类工业, 2020(3): 47-51. DOI:10.3969/j.issn.1008-5467.2020.03.010.

[47] MOUGHAN P J. Population protein intakes and food sustainability indices: the metrics matter[J]. Global Food Security, 2021, 29: 246-307. DOI:10.1016/J.GFS.2021.100548.