牦牛是青藏高原特有牛种,对低氧、高寒等极端环境具有极强的适应能力,是高原地区牧民的主要家畜和经济来源[1-3]。牦牛肉具有高蛋白、低脂肪、富含氨基酸等特点,是藏区人民重要的动物蛋白来源[4]。

受条件的制约,传统的牦牛屠宰条件比较简陋,操作比较粗放,存在很大的安全隐患。随着经济的发展,拉萨地区开始兴建现代化牦牛屠宰线,牦牛屠宰条件有了较大改善。但为满足当地市场消费习惯,在屠宰过程中仍采用部分传统屠宰工艺,其工艺流程如下:宰前待宰→倒卧放血→吊挂→结扎肛门→去头、蹄→扯皮→开胸、结扎食管→取红、白内脏→横切二分体→斧劈四分体→冷却。由于工艺中增加了斧劈四分体等工艺,微生物污染几率增加。

微生物活动是导致肉类腐败变质的最重要因素[5]。目前,我国卫生部颁布的食品微生物检测指标包括菌落总数、大肠菌群数量和致病菌3 项[6]。菌落总数的多少在一定程度上标志着食品卫生质量的优劣,是衡量肉品被污染程度的关键指标[7]。食品中大肠菌群数量越多说明食品受粪便污染的程度越大,因此以大肠菌群作为粪便污染食品的卫生指标来评价食品质量具有广泛的意义。沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7等致病菌不允许在肉制品中检出[8]。

因此,有必要对现有屠宰工艺条件下的牦牛胴体污染情况开展系统研究,以明确牦牛胴体微生物污染的主要影响因素,为开展针对性的规范屠宰操作和微生物安全控制提供理论依据,为提升拉萨地区牦牛肉的安全品质提供保障。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

营养琼脂培养基 北京奥博星生物技术有限责任公司;平板计数琼脂培养基 北京陆桥技术股份有限公司;月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤、煌绿乳糖胆盐肉汤北京索莱宝科技有限公司;其他试剂均为分析纯。

1.2 仪器与设备

BCM-1600A无菌操作台 苏州安泰空气技术有限公司;GHP-9160隔水式恒温培养箱 上海齐欣科学仪器有限公司;YXQ-LS-75SII-01-00立式压力蒸汽灭菌锅上海博迅医疗生物仪器股份有限公司;FA2004电子分析天平 上海舜宇恒平科学仪器有限公司;Vortex-Genie 2涡旋仪 美国Scientif i c Industries公司。

1.3 方法

1.3.1 样品来源

宰前测定屠宰车间空气中的微生物含量,从牦牛圈中随机选取6 头健康牦牛,检测体表毛发的大肠菌群数量和菌落总数。

屠宰过程中分别测定扯皮前屠宰工人手套、扯皮后牦牛胴体表面、去内脏后胴体表面、斧劈四分体前工人手套、斧劈四分体前工人衣物、垫板、斧头、斧劈四分体后牦牛胴体表面的大肠菌群数量和菌落总数。

1.3.2 样品制备

1.3.2.1 胴体表面、垫板样品制备

对胴体的5 个部位(臀腿部、背部、胸腹部、肩部、颈部,对称采集)、垫板的10 个不同部位用一次性灭菌采样板(5 cm×5 cm)随机采样。先将采样板压在采样部位上,再将灭菌棉签用生理盐水稍蘸湿,在采样板的方孔内均匀揩抹,每个部位用1 支棉签,迅速剪断棉头,使其落入灭菌的50 mL离心管中,放置于采样箱(0~4 ℃)中。重复上述操作,每个部位取3 个平行样品。向样品中加入灭菌生理盐水(0.8%)充分振荡,然后按要求做倍递增稀释。

1.3.2.2 毛发样品制备

用无菌剪刀剪取5 个部位(臀腿部、背部、胸腹部、肩部、颈部,对称采集)的毛发,置于50 mL灭菌离心管中。重复上述操作,每个部位取3 个平行样品,冷藏保存备用。实验时取10 g样品置于90 mL生理盐水中。

1.3.2.3 工人手套、衣物、斧头样品制备

工人手套、斧头采样:将5 cm×5 cm标准灭菌规格板放在被检工人手套和斧头表面(含斧头把),随机选取4 个部位(包括刀把),每个部位用1 支灭菌生理盐水浸湿的棉签在规格板内均匀涂抹整个方格,剪去棉头,使其落入灭菌的50 mL离心管中,放置于采样箱(0~4 ℃)中。重复上述操作,每个部位取3 个平行样品。向样品中加入灭菌生理盐水(0.8%)10 mL,充分振荡,然后按要求做倍递增稀释。

工人套袖和围裙采样:将5 cm×5 cm标准灭菌规格板放在被检工人衣物表面,随机选取4 个部位,分别用1 支无菌棉签擦拭工人的同一种工具(套袖、围裙),擦拭结束后4 支棉签作为1 组,放入盛有25 mL无菌生理盐水的三角瓶,每组作为1 个样本。重复上述操作,每个部位取3 个平行样品。

1.3.3 指标测定

菌落总数测定:参照GB/T 4789.2—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》[9];大肠菌群测定:参照GB/T 4789.3—2003《食品微生物学检验 大肠菌群测定》[10];空气中微生物测定:参照GB/T 18204.3—2013《公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》[11]。

1.4 数据处理

采用Excel进行数据处理,用SPSS 22.0软件对数据进行单因素方差分析。

2 结果与分析

2.1 牦牛屠宰环境中的微生物污染情况

图1 牦牛屠宰车间空气中的微生物测定

Fig. 1 Airborne microbe distribution in the slaughter workshop

屠宰开始前,分别对牦牛屠宰车间的吊挂工位、出腔工位和斧劈四分体工位(前、中、后区域)3 处空间进行空气中微生物数量的测定。由图1可知,区域从前到后,所测定3 处空间空气中微生物数量的平均值呈逐渐降低趋势。前部空气中微生物数量的平均值为218.2 CFU/皿,中部为163.2 CFU/皿,后部为101.4 CFU/皿。

此外,对屠宰前牦牛的毛发进行了菌落总数和大肠菌群数量检测,其菌落总数为5.30 (lg(CFU/g)),大肠菌群数量为3.55 (lg(CFU/g))。

2.2 牦牛屠宰过程中胴体表面的微生物污染情况

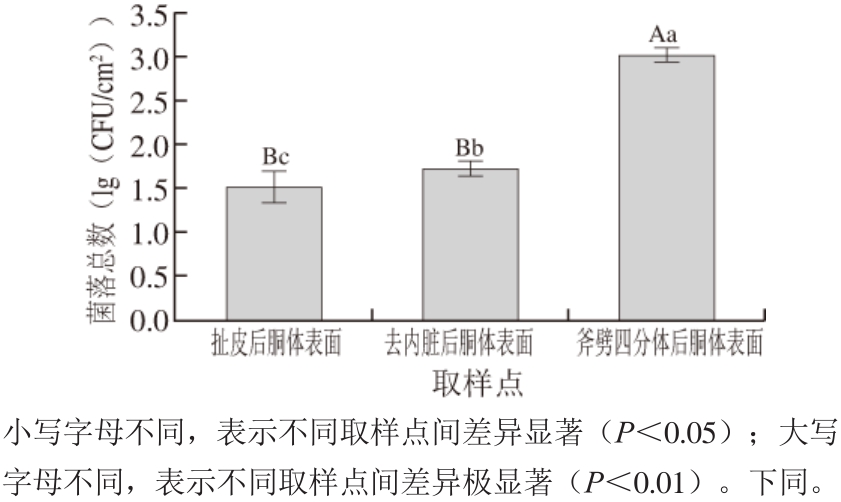

图2 牦牛屠宰过程中胴体表面的菌落总数

Fig. 2 Total bacterial count on yak carcass surface in the yak slaughter process

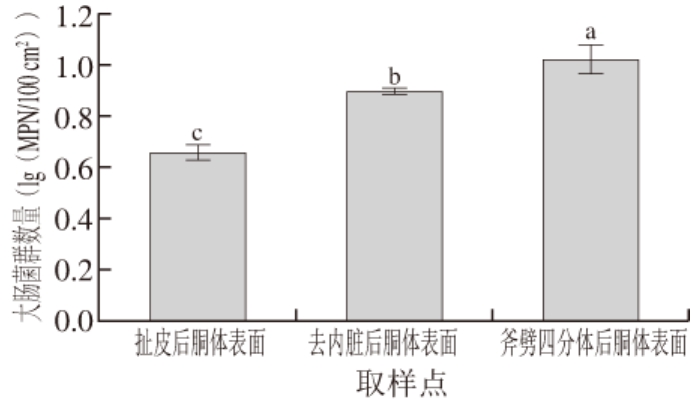

图3 牦牛屠宰过程中胴体表面的大肠菌群数量

Fig. 3 Coliform count on yak carcass surface in the yak slaughter process

由图2~3可知,随着屠宰过程的进行,牦牛胴体表面的菌落总数和大肠菌群数量均呈显著增加趋势,且牦牛扯皮后、去内脏后及斧劈四分体后胴体表面的菌落总数和大肠菌群数量均存在显著性差异(p<0.05)。扯皮后胴体表面的菌落总数和大肠菌群数量分别为1.51 (lg(CFU/cm2))和0.66 (lg(MPN/100 cm2));去内脏后胴体表面的菌落总数和大肠菌群数量分别为1.72 (lg(CFU/cm2))和0.90 (lg(MPN/100 cm2)),分别为扯皮后的1.14、1.36 倍;斧劈四分体后胴体表面的菌落总数和大肠菌群数量分别为3.02 (lg(CFU/cm2))和1.02 (lg(MPN/100 cm2)),其中菌落总数的增加量最大,为去内脏后的2 倍。

2.3 牦牛屠宰人员用具的微生物污染情况

在屠宰过程中,屠宰刀具一直严格执行高温沸水消毒操作,因此刀具对胴体表面的污染可以忽略不计。

图4 牦牛屠宰过程中屠宰人员用具的菌落总数

Fig. 4 Total bacteria counts on food contact surfaces in the yak slaughter process

图5 牦牛屠宰过程中屠宰人员用具的大肠菌群数量

Fig. 5 Coliform counts on food contact surfaces in the yak slaughter process

由图4~5可知,牦牛屠宰过程中屠宰人员的各项用具中,各采样点的菌落总数均在3.50 (lg(CFU/cm2))以上,大肠菌群数量均在1.00 (lg(MPN/100 cm2))以上。菌落总数检测最高值为斧劈四分体时使用的垫板处,为4.60 (lg(CFU/cm2)),最低值为斧劈四分体前工人衣物处,为3.54 (lg(CFU/cm2));垫板上的菌落总数与工人手套、斧头、衣物上的菌落总数均有显著差异(p<0.05)。大肠菌群数量检测最高值为斧劈四分体时使用的垫板处,为2.08 (lg(MPN/100 cm2)),最低值为斧劈四分体前工人衣物处,为1.11 (lg(MPN/100 cm2));垫板与工人手套、斧头、衣物上的大肠菌群数量均有显著差异(p<0.05)。

3 讨 论

3.1 牦牛屠宰环境中微生物污染的原因及应对

对屠宰车间空气中的微生物进行检测可以发现,吊挂前区域的空气污染最为严重,这主要是由于牦牛在待宰过程中因恐惧而产生大量的排泄物以及牦牛在饲养、运输和待宰过程中,体表、消化道和上呼吸道存在的微生物因牦牛的剧烈抵抗抖动到空气中[12],从而使此处污染最为严重。随着屠宰的进行,进入到准洁净区,空气污染程度有所降低。我国对于肉和肉制品生产加工过程中空气中的微生物指标和限量尚未作出明确规定,但是参照GB/T 17093—1997《室内空气中细菌总数卫生标准》[13],本研究所测定空气中的细菌总数均超过此标准中规定的45 CFU/皿。针对这种情况,在牦牛屠宰前应避免暴力驱赶;在有条件的情况下可以考虑增加迷道和冲淋设备,减小微生物污染程度[14];屠宰开始前应冲洗屠宰箱、放血槽、输送机、轨道、剥皮机等设备,以保证正常生产;屠宰过程中随时清扫地面污血及输送机下污物;屠宰结束后应把屠宰剥皮间地面彻底清扫干净,防止对产品造成污染;对于出内脏后的准清洁区,应在屠宰前彻底清洗操作台、白脏输送机、劈半锯、胴体和牛头内脏输送系统和胴体自动清洗机等;屠宰结束后应及时把设备、地面和墙壁彻底冲洗干净,有条件时可以采用臭氧等进行消毒,以减小环境污染程度。

3.2 牦牛屠宰过程中胴体表面微生物污染的原因及应对

牦牛屠宰过程中的主要污染来源是微生物污染。理论上健康牦牛屠宰时肌肉组织内部几乎是无菌的,但是在屠宰、加工、流通的各个环节中,肉的表面会受到微生物的污染[15],这些微生物可以迅速繁殖,引起肉品的腐败变质,最常见的为肠道沙门氏菌污染、粪肠球菌污染、大肠杆菌污染和荧光假单胞菌污染等[16],严重危害消费者的身体健康。

国外研究人员对牛胴体的污染情况也已做过诸多研究,如Zweifel等[17]对瑞士5 个屠宰场的牛和猪胴体的微生物污染情况进行分析,发现牛胴体的菌落总数为2.1~3.1 (lg(CFU/cm2));Phillips等[18]测得澳大利亚多家屠宰企业冷冻前牛胴体表面的菌落总数平均值为2.42 (lg(CFU/cm2));Murray等[19]测得爱尔兰冷却后牛胴体的菌落总数为 2.8 (lg(CFU/cm2));Korsak等[20]使用后遗传学和微生物分析方法对比利时东部经典或仪式屠宰牛的胴体表面污染情况进行评估,结果表明,2 种方法测得的胴体表面菌落总数分别为3.95、4.87(lg(CFU/100 cm2)),不同国家、不同检测方法测得的微生物污染程度有所差异。欧盟第2005/2073/EC号规章《食品微生物标准》[21]对牛、羊、马胴体的平均菌落总数作出了规定:小于3.5 (lg(CFU/cm2))为满意,3.5(lg(CFU/cm2))≤平均菌落总数≤5.0 (lg(CFU/cm2))为可接受,大于5.0 (lg(CFU/cm2))则为不满意,可见本研究的菌落总数测定结果为满意。一些国外肉牛屠宰企业胴体上大肠菌群的污染量为0.6~2.4 (lg(MPN/100 cm2)),本研究结果与其一致。

周玉春等[22]在对甘肃玛曲的某牦牛屠宰场进行微生物污染分析时发现,随着剥皮、劈半和分割的进行,胴体菌落总数显著增加,主要原因为剥皮时刀经过粪便上的污染物以及去内脏时刀划伤直肠及内脏时会对胴体造成污染。张佳等[23]对肉牛屠宰工序中的微生物污染状况进行分析时发现,随着屠宰加工工序的增加,胴体表面的菌落总数呈逐渐增加趋势。Mcevoy等[24]对爱尔兰猪肉生产工厂的屠宰操作对胴体的污染情况进行分析时发现,随着剥皮和去内脏的进行,菌落总数呈显著增加趋势,主要原因是粪便的交叉污染。彭羽等[25]对生猪屠宰过程中微生物的污染状况进行调查时发现,随着开膛、去脏、劈半和检疫的进行,猪胴体表面的菌落总数和大肠菌群数量呈逐渐增加趋势。本研究也发现随着屠宰过程的进行,菌落总数和大肠菌群数量显著增加,扯皮后和去内脏后胴体表面的菌落总数和大肠菌群数量差异显著,主要的污染源可能是去内脏过程中刀划伤消化道和内脏,内容物外泄,对胴体造成污染。去内脏后和斧劈四分体后的菌落总数和大肠菌群数量差异显著,这可能是由于屠宰场为满足市场需求,将牦牛胴体用斧头劈为四分体,胴体多次接触到工人衣物、手套、垫板和斧头等,加剧了胴体的污染程度,导致斧劈四分体后胴体表面的菌落总数和大肠菌群数量均显著高于劈半前胴体。

针对上述情况,一方面应加强对消费者的理念引导,使其认识到斧劈四分体会增加牦牛肉的食品安全隐患;另一方面,在屠宰过程中应规范屠宰操作,减少牦牛胴体污染,还可以采取一些减菌措施,如高压冲洗[26]、臭氧喷淋、乳酸喷淋[27]等,以降低胴体微生物数量。

3.3 牦牛屠宰人员用具微生物污染的原因及应对

李长宽等[28]对传统清真屠宰厂屠宰过程中的微生物变化进行研究时发现,屠宰过程中微生物污染的最主要来源是工作人员的手部、刀具及操作台,而屠宰的各个环节中最严重的污染源来自修割处。在屠宰过程中,工人手部是与胴体常接触的部位,是胴体微生物污染的主要来源之一。本研究采样过程中发现,屠宰车间工人均戴着手套进行操作,并且手套是重复使用的,再次使用时没有进行清洗消毒,这可能是造成牦牛胴体菌落总数偏高的主要原因。大肠菌群数量最高的部位是垫板处,去内脏后胴体表面和斧劈四分体后大肠菌群数量差异显著。为满足拉萨当地人对牦牛肉的消费习惯,牦牛屠宰要经过在垫板上用斧头进行不规则修整这一步骤,这无疑加大了牦牛胴体表面的污染几率及程度。研究表明,一般细菌在适宜条件下20~30 min就会分裂一次[29],因此,在屠宰过程中,针对垫板、手套、斧头等用具应做到一头一消毒,没有条件时也至少要每半小时进行一次彻底消毒。

4 结 论

总体来看,在本研究的屠宰工艺条件下,拉萨地区某具有代表性的屠宰场牦牛屠宰后的胴体表面菌落总数符合欧盟标准规定的满意水平。斧劈四分体工艺增加了牦牛胴体的微生物污染程度,企业应采取一些针对性的减菌措施,降低初始微生物数量;同时,当地监管部门和企业应通过加强食品安全宣传等手段,使消费者认识到传统屠宰工艺存在的安全隐患,改变只购买斧劈牦牛肉的消费习惯。

参考文献:

[1] 张群英, 郝力壮, 刘书杰, 等. 不同地区成年牦牛肉营养成分比较分析[J]. 食品工业科技, 2018, 39(1): 302-307. DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2018.01.055.

[2] ZHANG Zhigang, XU Dongming, WANG Li, et al. Convergent evolution of rumen microbiomes in high-altitude mammals[J]. Current Biology, 2016, 26(14): 1873-1879. DOI:10.1016/j.cub.2016.05.012.

[3] 张娇娇, 闫琦, 刘培培, 等. 低海拔异地育肥牦牛与本地杂交肉牛(秦川×西门塔尔)在不同非蛋白氮水平饲粮条件下血液生理生化指标及生长性能的差异[J]. 动物营养学报, 2017, 29(11): 3942-3950.DOI:10.3969/j.issn.1006-267x.2017.11.014.

[4] 侯丽, 柴沙驼, 刘书杰, 等. 青海牦牛肉与秦川牛肉氨基酸和脂肪酸的比较研究[J]. 肉类研究, 2013, 27(3): 30-36.

[5] 张佳. 冷却牛肉生产过程微生物污染状况分析和减菌技术研究[D].泰安: 山东农业大学, 2011: 7-8.

[6] 陈宗道, 刘金福, 陈绍军. 食品质量与安全管理[M]. 北京: 中国农业出版社, 2011: 228-229.

[7] PIETRASIK Z, JANZ J A. Inf l uence of freezing and thawing on the hydration characteristics, quality, and consumer acceptance of whole muscle beef injected with solutions of salt and phosphate[J]. Meat Science, 2008, 81(3): 523-532. DOI:10.1016/j.meatsci.2008.10.006.

[8] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准食品中致病菌限量: GB 29921—2013[S]. 北京: 中国标准出版社,2013: 1-3.

[9] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定:GB 4789.2—2016[S]. 北京: 中国标准出版社, 2016: 1-5.

[10] 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所. 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定: GB 4789.2—2016[S]. 北京: 中国标准出版社,2016: 1-9.

[11] 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所. 公共场所卫生检验方法 第3部分: 空气微生物: GB/T 18204.3—2013[S]. 北京:中国标准出版社, 2016: 1-9.

[12] 孙磊. 新疆牛屠宰分割及气调包装对牛肉品质影响的研究[D].乌鲁木齐: 新疆农业大学, 2010: 6-7.

[13] 同济医科大学环境卫生学教研室. 室内空气中细菌总数卫生标准:GB/T 17093—1997[S]. 北京: 中国标准出版社, 1997: 41-42.

[14] 周婷. 美国肉牛屠宰加工工艺对国内的借鉴意义之一: 美国肉牛待宰前的管理控制措施[J]. 肉类研究, 2005, 19(10): 17-20.

[15] 李飞燕. 冷却牛肉菌落总数生长模型及货架期预测模型的研究[D].泰安: 山东农业大学, 2011: 5-6.

[16] BAKHTIARY F, SAYEVAND H R, REMELY M, et al. Evaluation of bacterial contamination sources in meat production line[J]. Journal of Food Quality, 2016, 39(6): 750-756. DOI:10.1111/jfq.12243.

[17] ZWEIFE L C, BALTZER D, STEPHAN R. Microbiological contamination of cattle and pig carcasses at fi ve abattoirs detemined buswab sampling in accordance with EU decision 2001/471/EC[J]. Meat Science, 2005, 69(3): 559-566. DOI:10.1016/j.meatsci.2004.10.007.

[18] PHILLIPS D, SUMMER J, ALEXANDER J F, et al. Microbiological quality of Australian beef[J]. Journal of Food Protection, 2001, 64(5):692-696. DOI:10.4315/0362-028X-64.5.692.

[19] MURRAY K A, GILMOUR A, MADDEN R H. Microbiological quality of chilled beef carcasses in Northern Ireland: a baseline survey[J]. Journal of Food Protection, 2001, 64(4): 498-502.DOI:10.4315/0362-028X-64.4.498.

[20] AKORSAK N, TAMINIAU B, HUPPERTS C, et al. Assessment of bacterial superf i cial contamination in classical or ritually slaughtered cattle using metagenetics and microbiological analysis[J]. International Journal of Food Microbiology, 2017, 247: 79-86. DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2016.10.013.

[21] 欧盟委员会. 欧盟第2005/2073/EC号规章 食品微生物标准[S]. 布鲁塞尔: 欧盟委员会, 2006: 1.

[22] 周玉春, 张丽, 孙宝忠, 等. 牦牛屠宰过程中菌落总数和大肠菌群污染状况的分析[J]. 食品工业科技, 2014, 35(11): 147-151.DOI:10.13386/j.issn1002-0306.2014.11.024.

[23] 张佳, 徐艳, 霍晓伟, 等. 肉牛屠宰工序微生物污染状况分析和喷淋减菌技术[J]. 食品与发酵工业, 2011, 37(10): 209-213.DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.2011.10.035.

[24] MCEVOY J M, SHERIDAN J J, BLAIR I S, et al. Microbial contamination on beef in relation to hygiene assessment based on criteria used in EU decision 2001/471/EC[J]. International Journal of Food Microbiology, 2004, 92(2): 217-225. DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2003.09.010.

[25] 彭羽, 余四九, 陈眷华, 等. 贵阳市屠宰场生猪屠宰过程中微生物污染状况调查[J]. 畜牧与兽医, 2016, 48(6): 119-123.

[26] HUGAS M, TSIGARIDA E. Pros and cons of carcass decontamination:the role of the European Food Safety Authority[J]. Meat Science,2008, 78(1/2): 43-52. DOI:10.1016/j.meatsci.2007.09.001.

[27] LORETZ M, STEPHAN R, ZWEIFEL C. Antibacterial activity of decontamination treatments for cattle hides and beef carcasses[J]. Food Control, 2010, 22(3/4): 1-13. DOI:10.1016/j.foodcont.2010.09.004.

[28] 李长宽, 罗红霞, 贾红亮, 等. 传统清真屠宰厂屠宰过程中微生物变化[J]. 食品科技, 2015, 40(8): 113-118. DOI:10.13684/j.cnki.spkj.2015.08.024.

[29] 周长林. 微生物学[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 39.